Vorgeschichte

Johann Peter Salomon ebnet den Weg

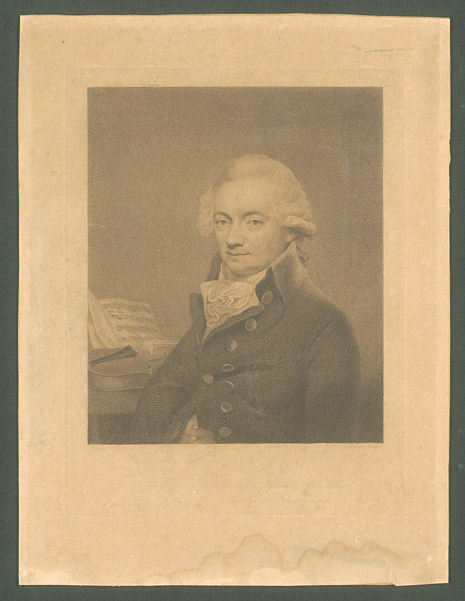

Der Geiger Johann Peter Salomon (1745-1815) wurde wie Ludwig van Beethoven in Bonn geboren und wohnte als Kind im

heutigen Beethoven-Haus. Wie Beethoven 24 Jahre später wurde auch er als 13-Jähriger in die kurfürstliche Bonner

Hofkapelle aufgenommen. Später wurde er Konzertmeister des Prinzen Heinrich von Preußen. Etwa im Jahr 1780 ließ

Salomon sich in London nieder, wo er bis zu seinem Tod eine führende Rolle im Musikleben spielte. Er war mit

großem Erfolg als Violinvirtuose, Orchesterleiter und als Konzertunternehmer tätig und gehörte auch zu den

Gründungsvätern der Philharmonic Society. Salomon setzte sich gemeinsam mit George Smart und Ferdinand Ries sehr

dafür ein, dass Beethovens Musik in England noch bekannter wurde; wegen Verlagsangelegenheiten korrespondierte

er in späteren Jahren gelegentlich mit Beethoven in Wien. Beethoven war über seinen Tod sehr betrübt: "Salomons

Tod schmerzt mich sehr, da er ein edler Mensch war, dessen ich mich von meiner Kindheit erinnere."

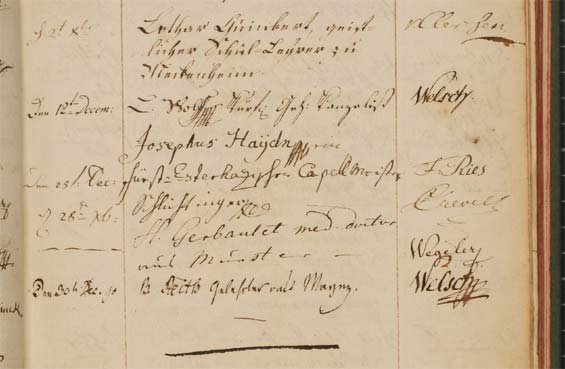

Gästebuch der Bonner Lesegesellschaft, 1788-1821 Lese- und Erholungsgesellschaft

Bonn

Während seiner erfolgreichen Tätigkeit als "head hunter" gelang es Salomon, den hochberühmten Joseph Haydn aus

Wien in die britische Hochburg der Musik zu holen, und zwar gleich zweimal (1791/92 und 1794/95). Dieser

bleibende Verdienst wurde sogar auf seiner Grabplatte verewigt: "He brought Haydn to England in 1791 and 1794".

Die erste gemeinsame Reise führte über seine Heimatstadt Bonn, wo nach wie vor ein Teil der Familie lebte.

Beethovens Geigenlehrer Franz Anton Ries führte Joseph Haydn als Gast am 1. Weihnachtsfeiertag 1790 in die drei

Jahre zuvor gegründete Lesegesellschaft ein. Sicherlich war auch Salomon dabei, der bereits auf der Hinreise

nach Wien am 1. Oktober mit zwei Gästen aus London die "Lese" besucht hatte. So lernte Beethoven bei dieser

Gelegenheit nicht nur seinen zukünftigen Lehrer kennen, sondern kam - wenn auch indirekt - erstmals in Kontakt

mit England.

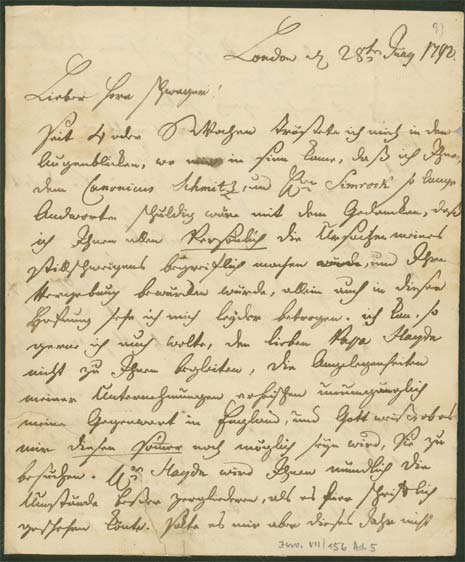

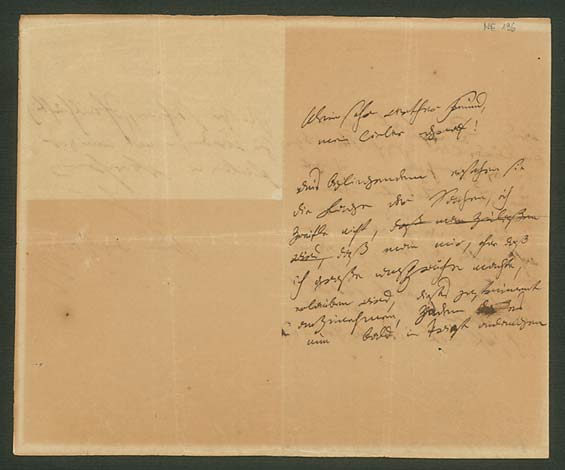

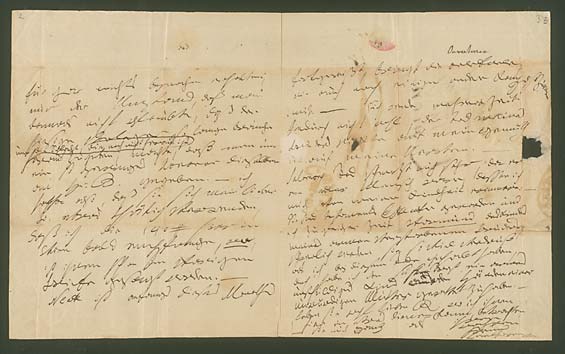

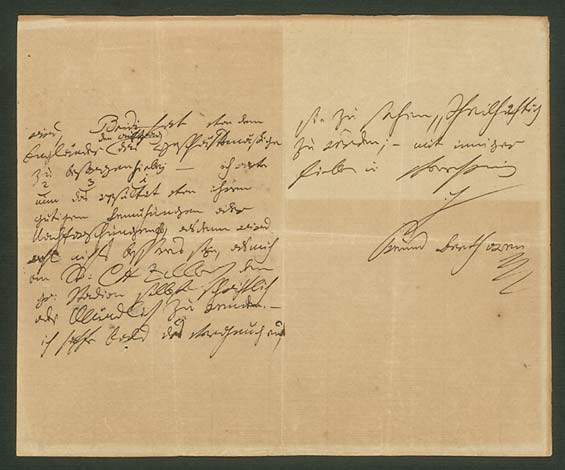

Anders als auf der Hinreise konnte Salomon Haydn auf der Rückreise im Jahr 1792 nicht begleiten. Sein Bedauern

hierüber äußerte er in einem Brief an seinen Schwager Geiger in Bonn: "ich kann so gerne ich auch wollte, den

lieben Papa Haydn nicht zu Ihnen begleiten, die Angelegenheiten meiner Unternehmungen erheischen unumgänglich

meine Gegenwart in England [•] Mr Haydn wird Ihnen mündlich die Umstände besser zergliedern". Die Formulierung

"Papa Haydn" zeigt einerseits die besondere Nähe, ist aber andererseits durchaus auch als Respektsbekundung

gemeint. Aus diesem Brief geht übrigens auch hervor, dass Salomon vom Bonner Verleger Nikolaus Simrock die

Klavierauszüge zweier Opern von Wolfgang Amadeus Mozart erworben hat.

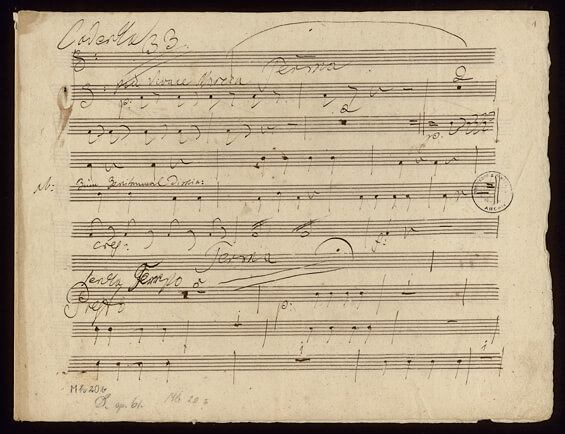

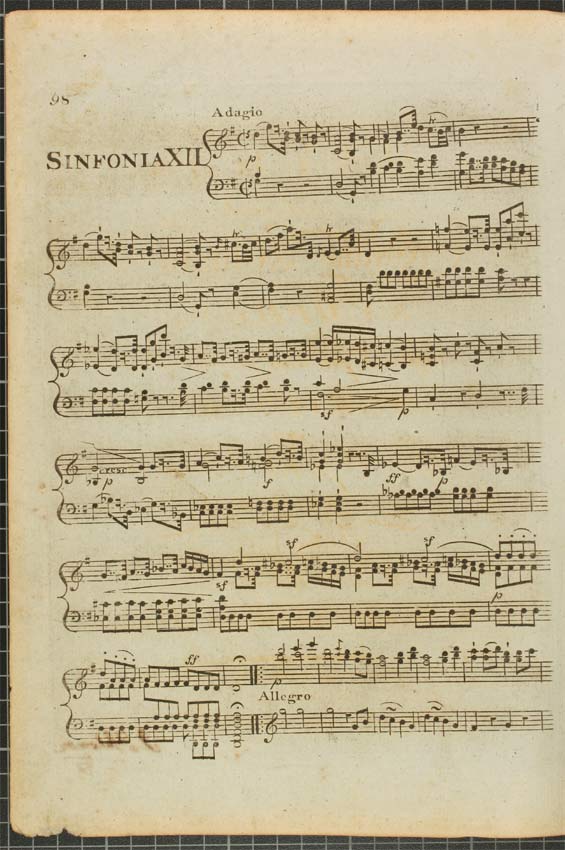

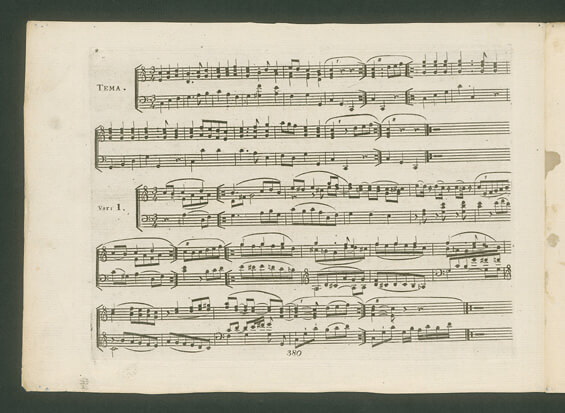

Übertragung der "Militär-Sinfonie" für Klaviertrio

Haydn komponierte für Salomon und dessen Konzertreihen seine letzten 12 Sinfonien, die noch heute als "Londoner

Sinfonien" bezeichnet werden. Laut Vertrag trat der Komponist sämtliche Rechte daran an Salomon ab. Dieser

bearbeitete die Werke für kammermusikalische Besetzungen und konnte sie noch vor der Erstausgabe der

Orchesterstimmen im Eigenverlag veröffentlichen. Die Übertragung von Haydns "Militär-Sinfonie" Nr. 100 für

Klaviertrio trägt Salomons eigenhändigen Namenszug auf dem Titelblatt.

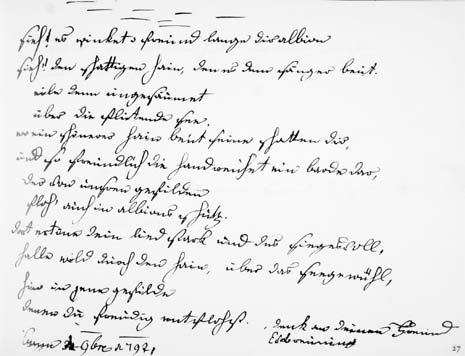

Stammbucheintrag von Christoph von Breuning, 28. Oktober 1792 Original:

Österreichische Nationalbibliothek, Wien

Als Beethoven 1792 wie Salomon 27 Jahre vor ihm Bonn verließ, um - ausgestattet mit einem Stipendium des

Kurfürsten - in Wien Unterricht bei Haydn zu nehmen, überreichten ihm seine Bonner Freunde zum Abschied ein

Erinnerungsbuch mit guten Wünschen für die Zukunft ("Stammbuch"). Christoph von Breunings Abschiedsgrüße

belegen, dass man wohl damals schon davon ausging, Beethoven werde ebenfalls noch London reisen: "sieh! Es

winket Freund lange dir albion [alter Name für die Britischen Inseln] / sieh! den schattigen Hain, den es dem

Sänger beut." Beim zweiten Engagement Haydns nach London in der Saison 1794/95 war dann überlegt worden, ob der

junge Beethoven seinem Lehrer Gesellschaft leisten sollte. Beethoven blieb aber doch in Wien und sollte ja auch

später nie seinen Fuß auf englischen Boden setzen.

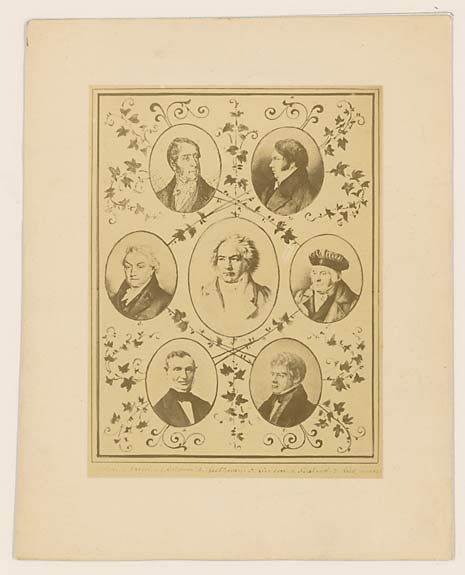

Schmuckblatt mit Bonner Musikern

Der ebenfalls in Bonn geborene Ferdinand Ries (1784-1838), Sohn von Beethovens Geigenlehrer Franz Anton Ries (der

seinerseits Schüler von Salomon gewesen war), folgte Beethoven Anfang 1803 nach Wien und wurde dort dessen

Klavierschüler. Als Pianist bereiste er wenige Jahre später die Welt und ließ sich 1813 in London nieder.

Bereits nach zwei Jahren wurde er zu einem der Direktoren der Philharmonic Society ernannt. In dieser Position

konnte er zwar Beethovens Werke regelmäßig zur Aufführung in London verhelfen, aber auch ihm gelang es nicht,

den Komponisten selbst nach London zu holen. Von den sieben auf dem Schmuckblatt abgebildeten Bonner Musikern

haben also immerhin drei (Beethoven, Salomon und Ferdinand Ries) das Musikleben Englands im 1. Drittel des

19. Jahrhunderts wesentlich mitbestimmt.

Beethovens Beziehungen zu Großbritannien

Der Volksliedsammler George Thomson

Der in Edinburgh lebende Beamte und passionierte Volksliedsammler George Thomson (1757-1815) war bestrebt, die

ihm sehr am Herzen liegenden Volksmelodien seiner Heimat vor dem Vergessen zu bewahren. Sein Vorschlag an

Beethoven, sechs Sonaten über schottische Melodien zu komponieren, ist der Beginn der nachweisbaren Beziehungen

Beethovens zu England. Der Antwortbrief vom 5. Oktober 1803 ist der erste Brief des Komponisten über den Kanal.

Obwohl dieses Projekt nicht zustande kam, da keine Einigung über das Honorar erzielt werden konnte, entspann

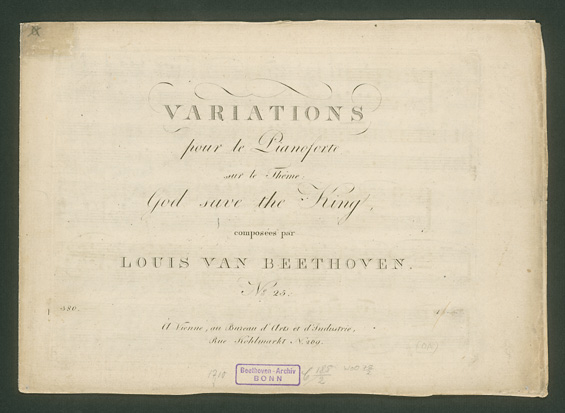

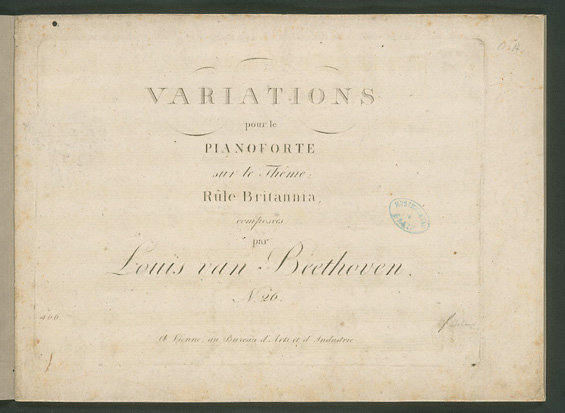

sich in der Folge bis 1820 ein reger Geschäftskontakt. Ende Oktober bot Beethoven die Klaviervariationen über

die englischen Volkslieder "God save the King" und "Rule Britannia" WoO 78 und 79 zum Druck an. « Je vous envoie

ci joint des Variations sur 2 thêmes anglais, qui sont bien faciles et qui, à ce que j'espère, auront un bons

succès. » Möglicherweise hatte Thomson mit seinem Vorschlag sogar den Anstoß zu den Variationen dieser auch auf

dem Festland bekannten und beliebten Melodien gegeben. Beide Werke erschienen dann aber zuerst in Wien, "God

save the King" wurde zwar ein halbes Jahr darauf von Clementi auch in London verlegt, aber "Rule Britannia"

erschien erst zwei Jahrzehnte später in einem englischen Verlag. Beide Melodien verwendete Beethoven noch einmal

1813 in seinem Schlachtengemälde "Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria" op. 91.

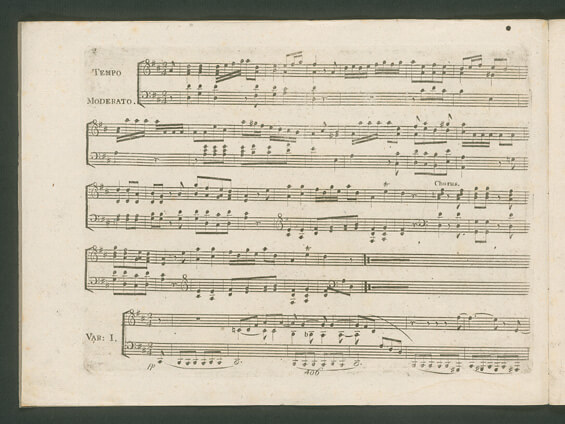

Klaviervariationen über "God save the king" (C-Dur) WoO 78

Klaviervariationen über "Rule Britannia" (D-Dur) WoO 79

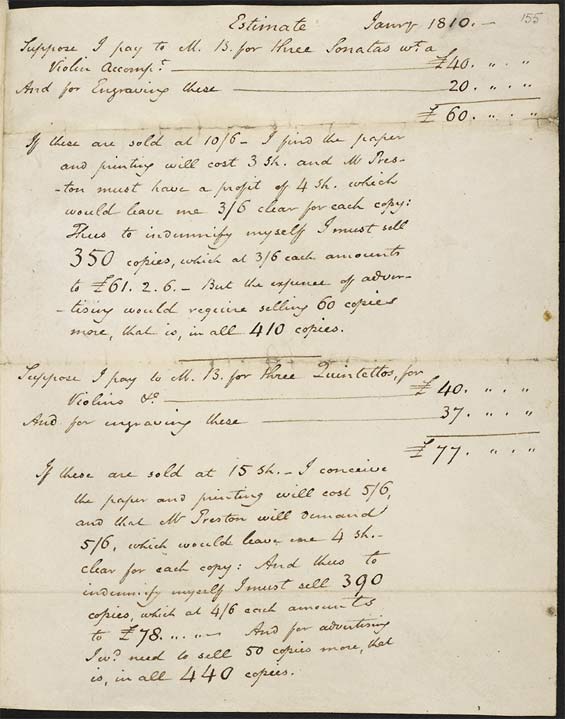

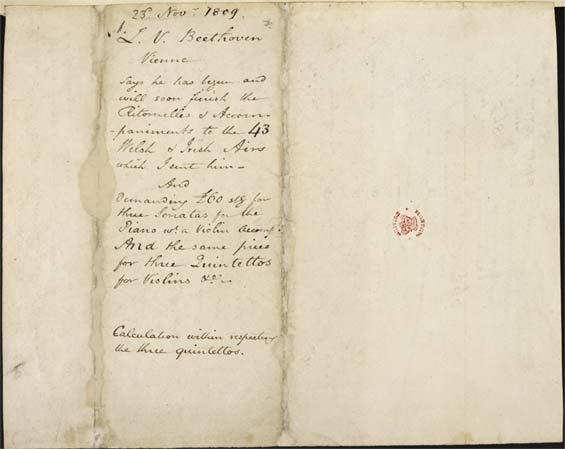

Die folgende Kalkulation von George Thomson vom Januar 1810 war durch Beethovens Brief vom 23. November 1809

ausgelöst worden. Thomson hatte Beethoven für drei Quintette und drei Sonaten 60 Pfund Sterling angeboten

(entsprachen 120 Golddukaten), der Komponist verlangte aber aufgrund der schwachen Währung und der bedrängten

Lage in Kriegszeiten die doppelte Summe. Thomson kalkulierte nun ein Honorar von 40 Pfund statt der angebotenen

30 Pfund je Werkgruppe (in der British Library findet sich auf der Innenseite eines an ihn adressierten

Umschlags eine weitere Kalkulation mit 50 Pfund). Thomson kam zu dem Ergebnis, dass sich erst bei 410 bzw. 440

verkauften Exemplaren die Kosten wieder eingespielt hätten. Da ihm das Geschäft zu riskant erschien, kam es

nicht zustande.

Auf der Rückseite der Kalkulation notierte Thomson eine kurze Zusammenfassung von Beethovens Brief, in dem der

Komponist auch mitteilte, dass er an den 43 Liedern arbeite, die Thomson geschickt hatte.

Kalkulation, Januar 1810

The British Library

Thomson hoffte, durch zeitgenössische Arrangements die Volksmelodien wieder stärker zur Geltung zu bringen. Durch

Bearbeitungen für die damals beliebte Klaviertriobesetzung zum häuslichen Musizieren wollte er dem britischen

Bürgertum Einblick in die "ursprüngliche" Musik bieten. Diese Bearbeitungen bestellte er bei renommierten

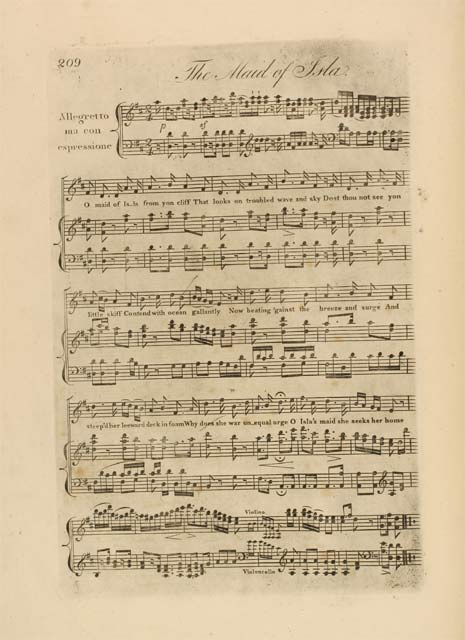

Komponisten wie Joseph Haydn, Leopold Kozeluch, Ignaz Pleyel und eben auch Beethoven. Insgesamt sind rund 150

Liedbearbeitungen Beethovens von irischen, walisischen und schottischen Liedern überliefert. Im September 1809

hatte Thomson Beethoven 43 Melodien geschickt und, wie später noch mehrfach, ausdrücklich um leichte

Ausführbarkeit des Klavierparts gebeten. Im erwähnten Brief vom 23. November bemerkte Beethoven, dass dies eine

Arbeit sei, die einem Künstler keinen Spaß mache, die aber wohl gut für das Geschäft sei. Er erhielt zunächst

drei Dukaten pro Bearbeitung, später dann vier bzw. fünf. Außerdem bat er für die Zukunft um Mitteilung der

Texte; eine Bitte, die von Thomson nicht erfüllt wurde und werden konnte. Bei den Texten handelt es sich nämlich

nicht um die originalen Volksweisen, sondern Thomson ließ den fertigen Bearbeitungen nachträglich von bekannten

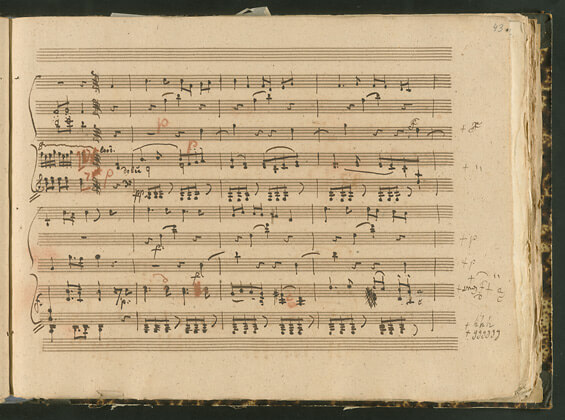

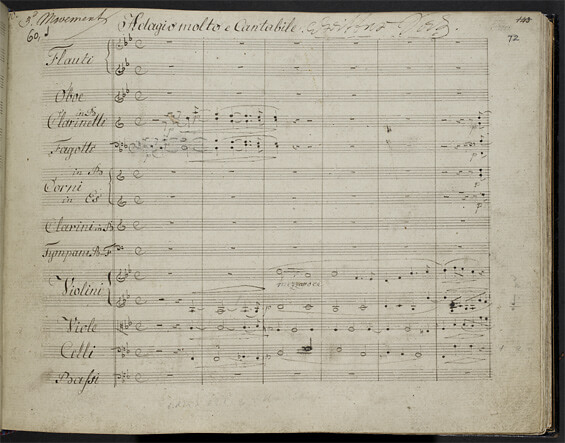

Dichtern wie Robert Burns und Sir Walter Scott neue Verse unterlegen. Die schließlich 53 Bearbeitungen schickte

Beethoven in angeblich drei Exemplaren (ein eigenhändiges und zwei Abschriften) im Juli 1810 auf verschiedenen

Wegen nach England. Thomson wartete allerdings vergeblich. Die vorliegende Abschrift hatte Beethoven seinem

Schüler Erzherzog Rudolph geschenkt. Im Sommer 1811 entlieh er sie, um eine neue Abschrift für Thomson erstellen

zu lassen, deren Erhalt Anfang August 1812 bestätigt wurde.

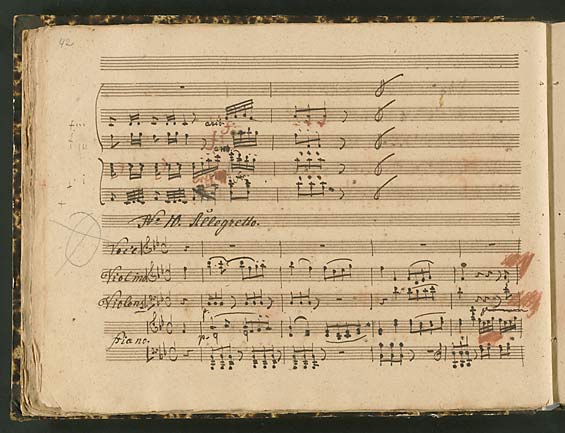

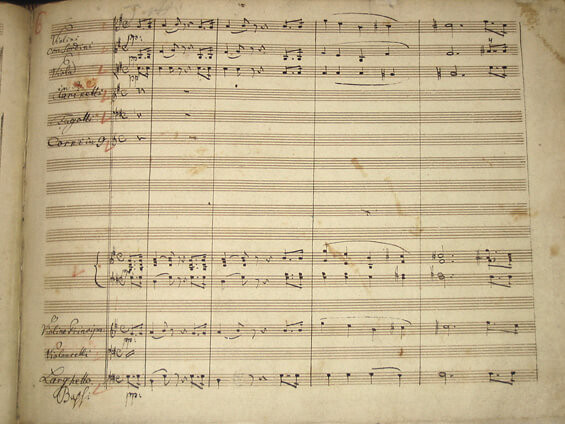

Überprüfte Abschrift der 53 Volksliedbearbeitungen für Singstimme, Violine,

Violoncello und Klavier, 1810

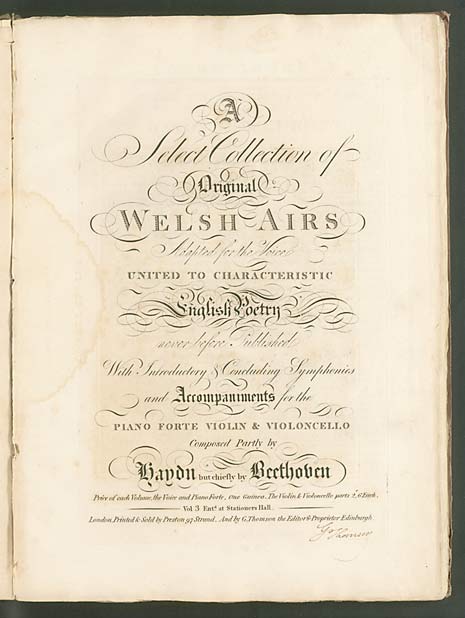

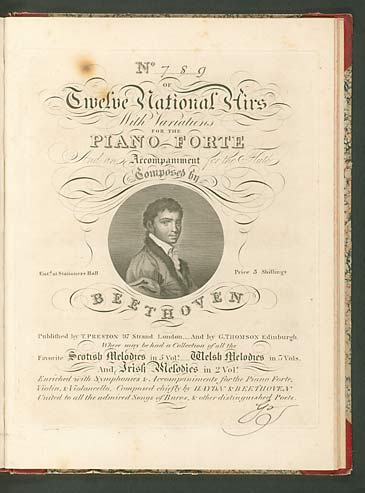

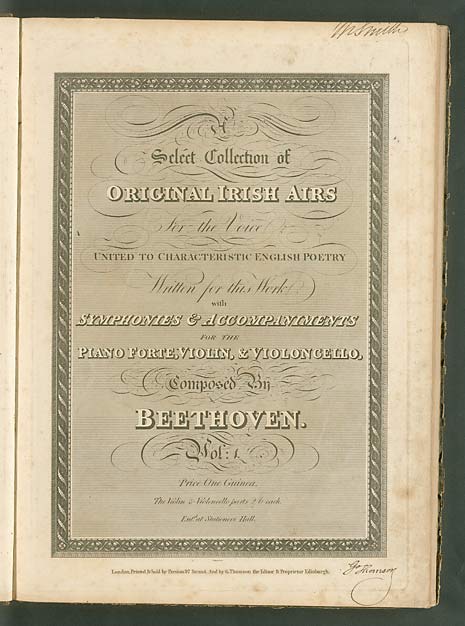

1814 erschien der erste von zwei Bänden "Irische Lieder", 1817 der dritte und letzte Band der "Walisischen

Lieder" mit Beethovens Beiträgen im Druck. Thomson fungierte als Herausgeber, gedruckt und vertrieben wurden die

Volksliedbearbeitungen vom Londoner Musikverlag Preston. Die Ausgaben waren äußerst bibliophil im Folioformat

gestaltet und mit aufwändigen Kupferstichen versehen.

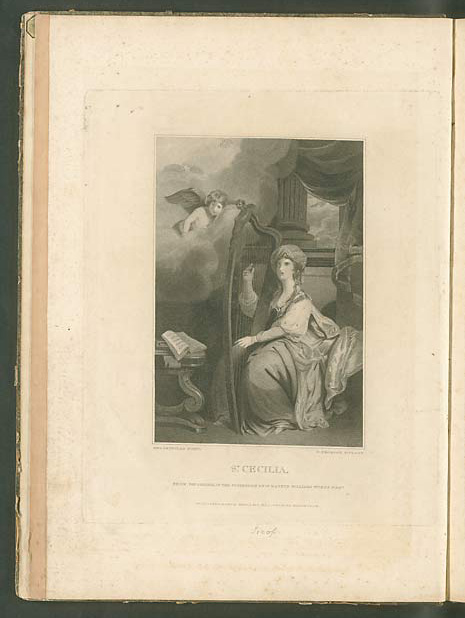

Frontispiz "St. Cecilia" des 1. Bandes der "Irischen Lieder"

Originalausgabe der "Walisischen Lieder", 3. Band, 1817

Beethovens Beziehungen zu Großbritannien

Der Volksliedsammler George Thomson

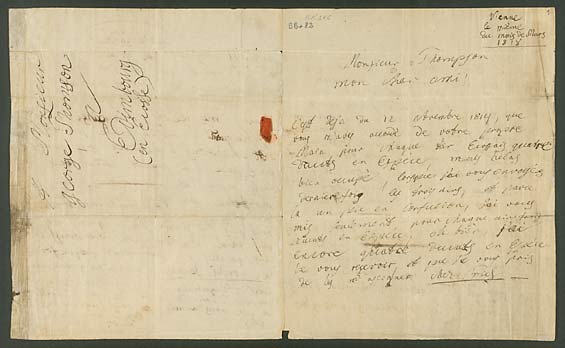

Nachdem man sich 1814 auf ein Honorar von vier Dukaten pro Liedbearbeitung geeinigt hatte, stellte Beethoven in

einem Brief vom März 1818 eine Honorarnachforderung für drei nachgelieferte schottische Lieder (Thomson bat

regelmäßig um Vereinfachungen von Beethovens Kompositionen). Statt des vereinbarten Honorars habe er nur drei

Dukaten pro Bearbeitung erhalten. Im Antwortbrief wies Thomson allerdings darauf hin, dass die Rechnung vom

Bankhaus Fries sehr wohl über 12 Dukaten laute. Entweder hatte sich also Beethoven getäuscht oder Fries hatte

die Rechnung erst nach Beethovens Intervention geschrieben.

Beethoven teilte außerdem mit, dass er sich die englischen Texte habe übersetzen lassen, hierbei kann es sich

also nur um schon in den "Irischen Liedern" oder den "Walisischen Liedern" veröffentlichte Stücke handeln. Die

Übersetzung geschah wahrscheinlich im Zuge einer geplanten Veröffentlichung beim Wiener Verleger Steiner.

Beethoven bot Thomson Klaviervariationen über diese Melodien für neun Dukaten pro Stück an.

Brief an George Thomson, 11. März 1818

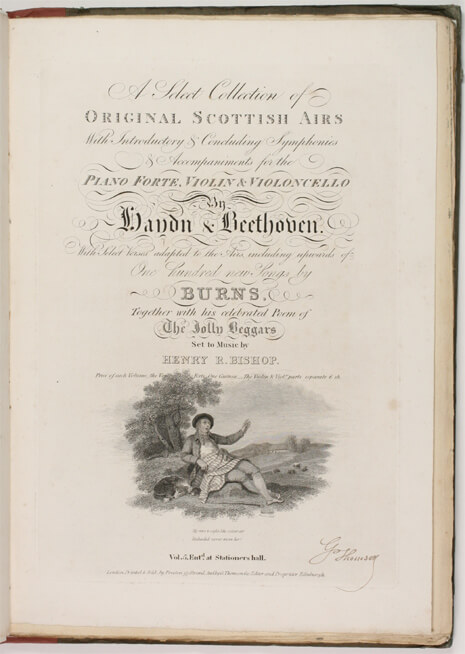

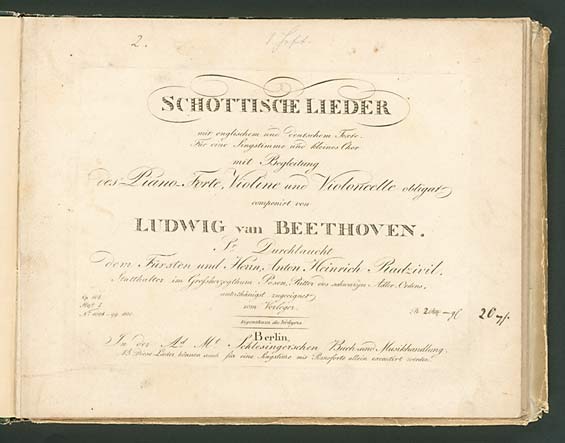

Der 1818 veröffentlichte fünfte und letzte Band der Serie der "Schottischen Lieder" enthält neben Beethovens 25

Schottischen Liedern op. 108 auch vier von Joseph Haydn sowie die sehr beliebte Kantate "The Jolly Beggars" von

Robert Burns in einer Vertonung von Henry Rowley Bishop. Beethoven hatte die Vertonung zuvor abgelehnt. Thomson

hatte beide darum gebeten, die Violinstimme so einzurichten, dass sie auch mit der Flöte spielbar sei. Er

erhoffte sich dadurch eine Absatzsteigerung. Der Absatz von Beethovens Liedbearbeitungen bliebe weit hinter den

ersten Ausgaben mit Bearbeitungen Haydns und Kozeluchs zurück, wofür der Herausgeber Beethovens komplexen Stil

verantwortlich machte. Im letzten Brief an Thomson vom Mai 1819 erklärte der wegen der fortwährenden Forderung

Thomsons nach Einfachheit verärgerte Beethoven denn auch, dass dies für ihn kein Kriterium sein könne und er

sich kaum getraue, diese Werke für seine eigenen auszugeben.

Originalausgabe der "Schottischen Lieder", 5. Band, 1818

Wie bereits erwähnt, versuchte Beethoven, der bezüglich Mehrfachverwertungen einer Komposition durchaus kein

schlechter Geschäftsmann war, anschließend, die Kompositionen auch auf dem Kontinent zu verkaufen und war 1820

in Berlin erfolgreich. Der Verleger Adolph Martin Schlesinger interessierte sich für die Lieder und

veranstaltete 1822 eine deutsche Ausgabe. Eine von Beethoven überprüfte und korrigierte Abschrift von zwei

unterschiedlichen Schreibern diente als Stichvorlage. Franz Oliva, Beethovens Freund und freiwilliger Sekretär,

hatte den englischen Text der Lieder unterlegt. Schlesinger beauftragte den Publizisten und Bibliothekar an der

Königlichen Universität in Berlin, Samuel Heinrich Spiker, mit einer Übersetzung ins Deutsche, die dieser dann

hinzufügte.

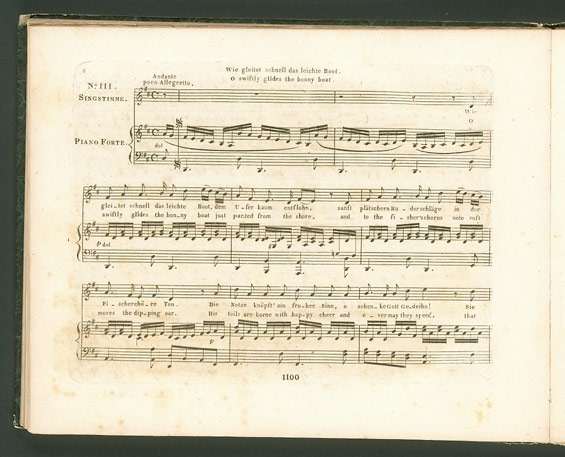

Überprüfte Abschrift der Schottischen Lieder für Singstimme, Klavier, Violine und

Violoncello op. 108 für die deutsche Ausgabe

Um die Lieder auf dem deutschen Markt besser verkaufen zu können, ließ Schlesinger die Ausgabe zweisprachig

englisch und deutsch drucken. Die Lieder waren im Original in einem schottischen Dialekt geschrieben, was deren

Übersetzung nicht eben einfach machte. So ist der deutsche Text nicht immer ganz glücklich. Beethoven hatte

Schlesinger empfohlen, Carl Friedrich Zelter, einen engen Freund Goethes, mit Korrekturen zu beauftragen, aber

der Verleger blieb bei der ursprünglichen Übersetzung.

Zweisprachige Ausgabe der "Schottischen Lieder" op. 108

Im Zuge der Volksliedbearbeitungen hatte Thomson den Komponisten gebeten, selber einige europäische Volkslieder

für Bearbeitungen auszuwählen. Es zeigte sich jedoch, dass es nicht möglich war, diese mit englischer Poesie zu

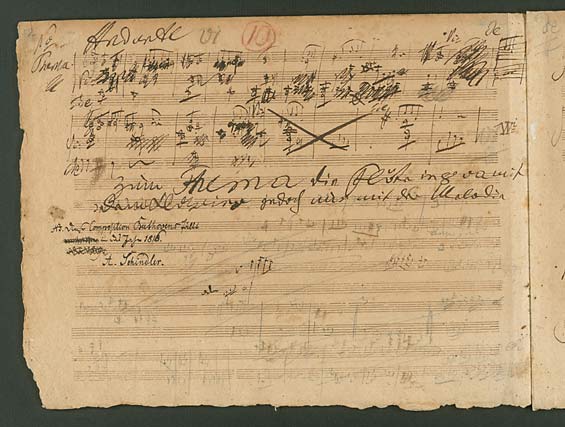

unterlegen. 1818 beauftragte Thomson Beethoven nun, Variationenzyklen für Klavier mit Flöte über einige dieser

und weitere, teilweise schon als Liedbearbeitungen veröffentlichte Themen zu komponieren (op. 105 und op. 107).

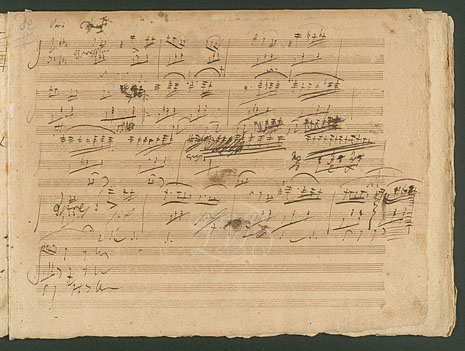

Zu sehen ist das russische Thema "Schöne Minka" und die erste Variation über die walisische Melodie "Peggy´s

Daughter". Beethoven notierte: "zum Thema die Flöte in 8va mit dem Klawier jedoch nur mit der Melodie", überall,

wo die Flöte nicht vermerkt ist, spielt sie also die Melodiestimme des Klaviers mit. Die Nebenbemerkung stammt

von Beethovens Sekretär Anton Schindler, der die Handschrift zu früh datierte: "Nb. Diese Komposition Beethovens

fällt [ausgestrichen: "entweder"] in das Jahr 1816. [ausgestrichen: "oder 1819"] A. Schindler."

Eigenhändige Niederschrift der Variationen op. 107 Nr. 6 und 7, Thema "Schöne Minka"

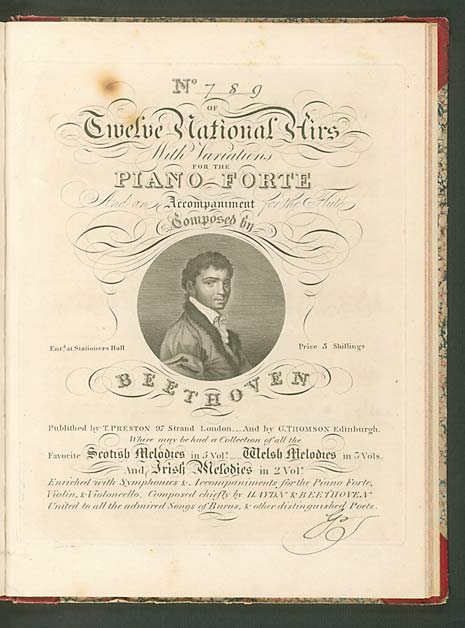

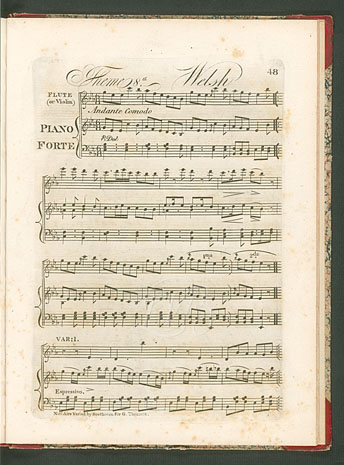

1819 gab Thomson neun der gelieferten Klaviervariationen heraus. Der Titel lässt darauf schließen, dass

eigentlich zwölf geplant waren. Die Sammlung erschien in drei mit einem aufwändigen Titelkupfer verzierten

Heften. Sie enthält drei irische, drei walisische (darunter als Nr. 8 das über "Peggy's Daugther"), ein

schottisches, ein österreichisches und ein russisches Thema (nämlich das über "Schöne Minka" als Nr. 7).

Variierte Themen für Klavier und Flöte, 1819

Beethovens Beziehungen zu Großbritannien

Der Komponist und Verleger Muzio Clementi

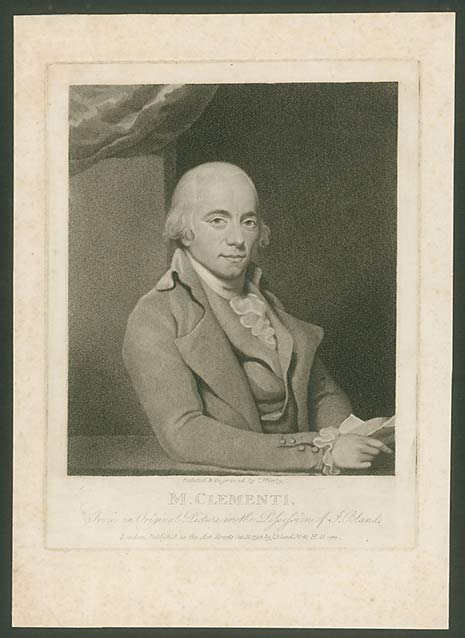

Muzio Clementi (1752-1832)

Muzio Clementi, 1752 in Rom geboren, wurde bereits als 13-Jähriger von einem englischen Reisenden, der dessen

außergewöhnliche Begabung als Organist und Cembalist erkannte, für sieben Jahre "gekauft" und verbrachte diese

Zeit eifrig studierend auf einem englischen Landsitz. Seit 1774 lebte er in London, wo er mit seinen Aufsehen

erregenden Klaviersonaten in Konzerten auftrat, was damals noch höchst ungewöhnlich war. In den Folgejahren

eroberte er sich als Pianist und Lehrer einen führenden Platz im Londoner Musikleben. Anfang der 1780er Jahre

unternahm Clementi eine ausgedehnte Konzertreise durch Europa. Später begann er, sich auch als Musikverleger und

Klavierbauer zu profilieren. 1798 wurde die berühmte Klavierbaufirma "Longman & Broderip" in "Clementi & Co."

umbenannt. Doch unter Clementis Leitung baute das Unternehmen nicht nur Klaviere, sondern veröffentlichte auch

Werke von allen berühmten Musikern jener Zeit. Bei der Gründung der Philharmonic Society 1813 wurde er zu einem

der sechs Direktoren der Gesellschaft ernannt und beteiligte sich häufig aktiv an deren Konzerten.

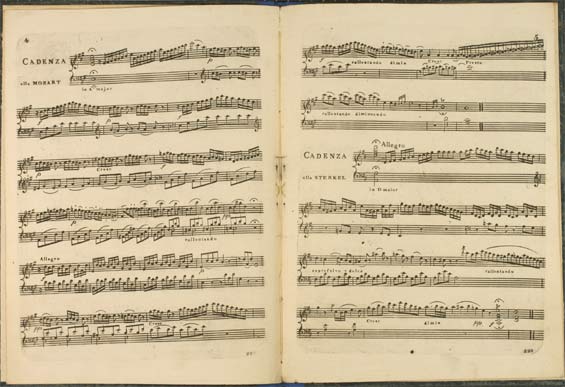

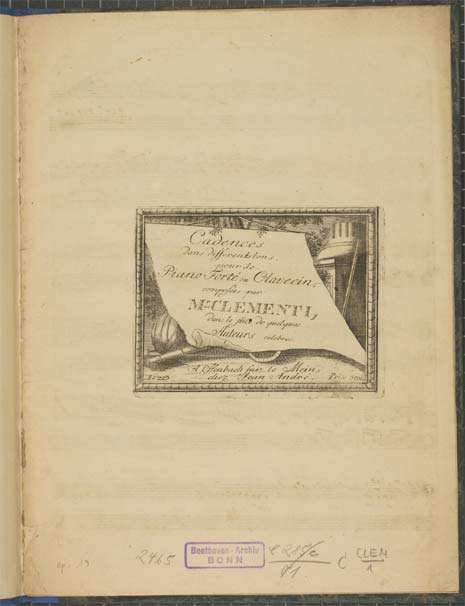

Kadenzen zu Klavierkonzerten, komponiert im Stil berühmter Komponisten, André,

Offenbach 1787

Die im Stile der damals hochgeschätzten Komponisten Joseph Haydn, Leopold Kozeluch, Wolfgang Amadeus Mozart,

Franz Xaver Sterkel und Johann Baptist Vanhal geschriebenen Kadenzen, ergänzt um eine eigene, stellen eine Art

musikalischer Anthologie dar, die sowohl Clementis Kenntnis der Werke seiner Kollegen wie auch seine

musikalische Wandlungsfähigkeit vor Augen und Ohren führen sollten. Clementi hatte an Heiligabend 1782 in Wien

vor Kaiser Joseph II. und dem russischen Zaren Paul I. ein Wettspiel mit Mozart, zu dem auch Improvisationen

gehörten, ohne Gesichtsverlust überstanden. Kadenzen wurden damals nur ausnahmsweise notiert und gedruckt.

Insofern ist diese Sammlung von historischem Interesse, zeigt sie doch jenen ungeschriebenen Formkanon auf, nach

dem Kadenzen zu gestalten waren. Spätestens bei Beethoven mit seinen höchst individuellen und geradezu

revolutionären Kadenzen wäre ein Zeitgenosse mit einer Stilkopie aber schnell ans Ende seines Lateins gestoßen.

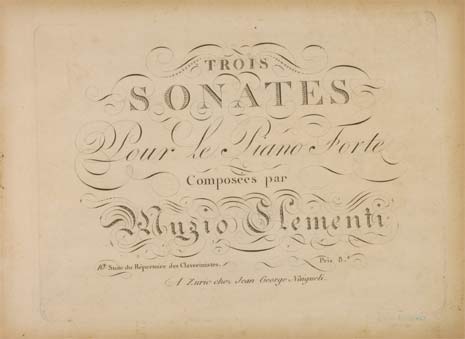

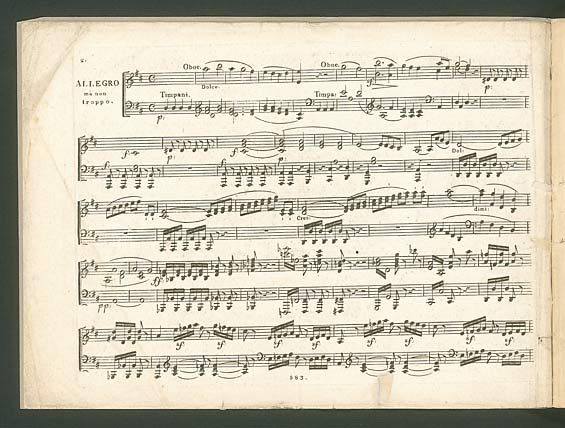

Drei Klaviersonaten op. 25

Die Sonaten op. 25 erschienen 1804 als "10. Suite du Répertoire des Clavecinistes", einer Reihe, die der Züricher

Verlegerkomponist Johann Georg Nägeli herausgab. Die nachfolgende 11. Lieferung enthielt dann Beethovens Sonate

"Pathétique" op. 13 und den Erstdruck der Es-Dur-Sonate op. 31 Nr. 3. Aus verlegerischer Sicht standen also

damals Clementi und Beethoven gewissermaßen "auf Augenhöhe". In seinen Klaviersonaten gelangen dem Älteren immer

wieder zukunftsweisende Ansätze, die auch der Jüngere in seinen ersten Wiener Jahren aufmerksam zur Kenntnis

genommen haben wird. Später legte Clementi in dem auch heute noch jedem Klavierschüler wohlbekannten Lehrwerk,

das bezeichnenderweise den anspruchsvollen Titel "Gradus ad Parnassum, or The Art of Playing on the Piano"

führte, selbstbewusst eine Auswahl aus seinem mehr als ein halbes Jahrhundert dauernden Schaffen vor.

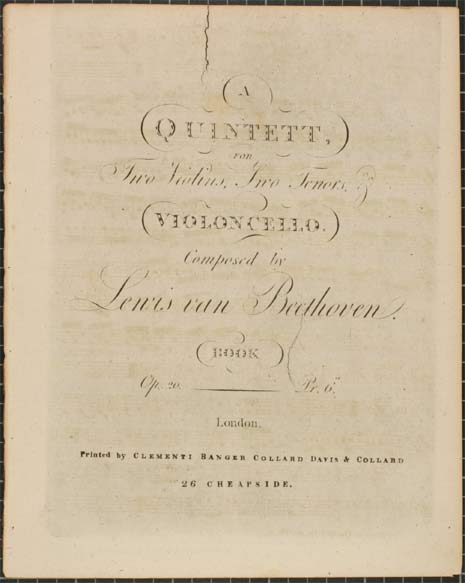

Ludwig van Beethoven, Septett op. 20 in einer Bearbeitung als Streichquintett

Der Druck ist eine spätere Auflage des Nachdrucks von Clementi, Banger, Hyde, Collard & Davis von 1807. Die

Originalausgabe des Septetts war 1802 im Verlag von Franz Anton Hoffmeister in Wien und Leipzig erschienen.

Beethoven wies in einer Anzeige in der Wiener Zeitung ausdrücklich darauf hin, dass die Übertragung für eine

kleinere reine Streicherbesetzung auf den Verleger zurückgeht. Aufschlussreich sind die starken Plattenrisse auf

dem Titelblatt. An dieser Verschleißerscheinung kann man ablesen, dass viele Exemplare dieser Ausgabe gedruckt

wurden, das Quintett also auch in England besonders beliebt war. Von 1802 bis 1810 begab sich Clementi auf eine

ausgedehnte Reise auf den Kontinent, bei der er u.a. eigene Werke bei dortigen Verlegern unterbrachte und Werke

anderer Komponisten in Verlag nahm. Im April 1807 traf er in Wien mit Beethoven zusammen, wovon er seinem

Teilhaber Collard in einem Brief berichtete: Beethoven habe "zunächst angefangen, mich auf öffentlichen Plätzen

anzugrinsen und mit mir zu liebäugeln. Natürlich bot ich alles auf, ihn nicht zu entmutigen." Schließlich habe

er die Eroberung der "haughty beauty Beethoven", also der - je nach Interpretation des Übersetzers - stolzen,

hoheitsvollen oder hochnäsigen Schönheit Beethoven gemacht. Er habe beim ersten Besuch in dessen Wohnung

zunächst angefangen, "einige seiner Kompositionen aus Leibeskräften zu loben" und zu guter Letzt einen Vertrag

über folgende Werke abschließen können: das 4. Klavierkonzert op. 58, die 3 Streichquartette op. 59, die 4.

Sinfonie op. 60, das Violinkonzert op. 61 und eine Bearbeitung des Konzerts für Klavier und die

"Coriolan"-Ouvertüre op. 62. Beethoven erhielt hierfür 200 Pfund, im Druck erschienen aus dieser Serie aber

lediglich die Streichquartette und das Violinkonzert bzw. dessen durch Clementi selbst angeregte Bearbeitung.

Obwohl Beethoven die Erscheinungstermine der Wiener Ausgaben mitgeteilt hatte, um ein zeitgleiches Erscheinen

der englischen Parallelausgaben zu ermöglichen, erschienen diese mit einer Verspätung von zwei Jahren.

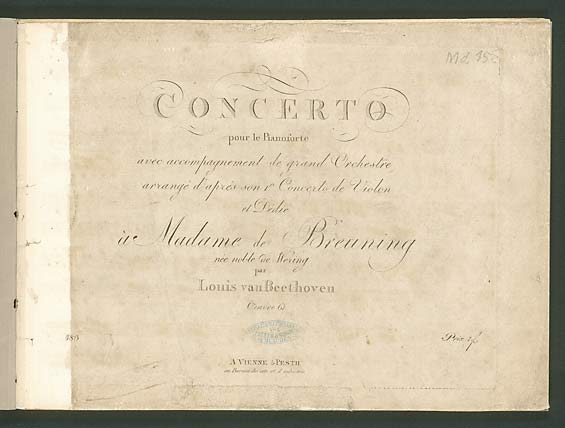

Klavierfassung des Violinkonzerts (D-Dur) op. 61 Royal College of Music, London

Die auf Bitte von Muzio Clementi von Beethoven evtl. mit Unterstützung eines Assistenten angefertigte

Klavierfassung publizierte der Verleger parallel zur Originalfassung. Es hat sich nur ein einziges Exemplar

erhalten, das heute im Royal College of Music in London aufbewahrt wird. Im Konzertbetrieb konnte sich die

Klavierfassung nicht durchsetzen. Tatsächlich handelt es sich um eine "Zweitverwertung", die eher materiellen

Notwendigkeiten entsprang als künstlerischen Überzeugungen. Jedenfalls schrieb Beethoven die Klavierfassung

"für" den Pianisten Clementi und nicht für den eigenen Konzertgebrauch.

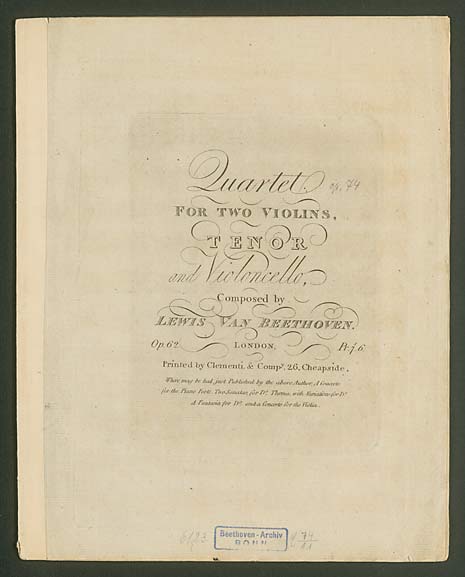

In den Jahren 1810/11 erschienen Beethovens opp. 73 bis 82 als "erste" Originalausgaben. Alle wurden kurz vor

den deutschen Parallelausgaben von Breitkopf & Härtel veröffentlicht. Das Streichquartett op. 74 hatte einen

Vorsprung von zwei Monaten. Auf dem Titelblatt sind die kurz zuvor veröffentlichten anderen Beethoven-Ausgaben

eigens vermerkt: "Where may be had just Published by the above Author, A Concerto / for the Piano Forte. Two

Sonatas, for D°. Thema, with Variations for D°. / A Fantasia for D°. and a Concerto for the Violin." Damit sind

die Klavierfassung des Violinkonzertes op. 61, die Klaviersonaten op. 78 und 79, die Klaviervariationen op. 76

und die Klavierfantasie op. 77 sowie die Originalfassung des Violinkonzertes gemeint. Das Streichquartett selbst

trägt hier die Opuszahl 62, weil Clementi von seiner letzten Beethoven-Ausgabe aus weiterzählte. Die

Klaviersonaten erschienen dann als op. 63, das Klavierkonzert op. 73 als op. 64 und die Chorfantasie op. 80 als

op. 65. Die anderen Ausgaben trugen keine Opuszahl.

Streichquartett (Es-Dur) op. 74

Der Komponist und Verleger Muzio Clementi

Die Klavierfassung des Violinkonzerts (D-Dur) op. 61

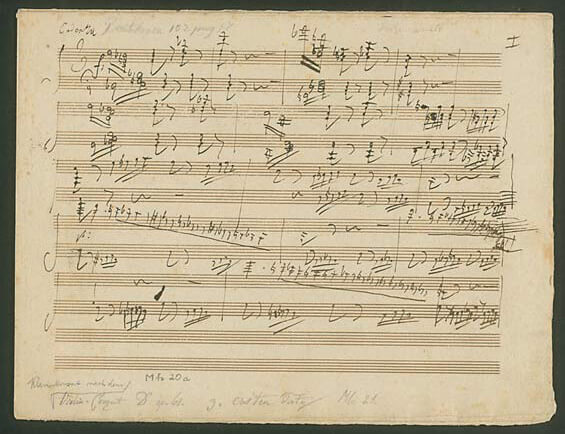

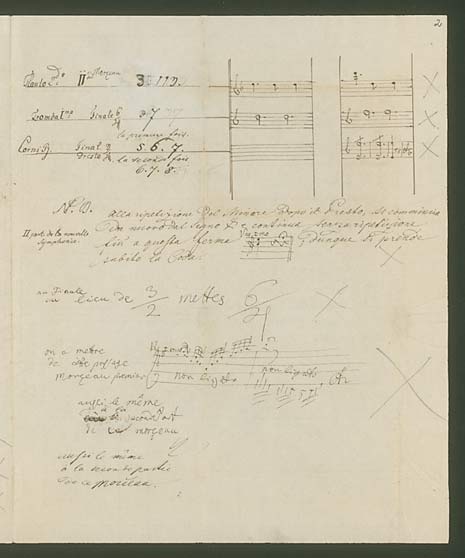

Eine von Beethoven sorgfältig durchgesehene Abschrift der von Clementi angeregten Klavierübertragung ist

überliefert. Der Komponist korrigierte Noten, ergänzte dynamische Zeichen, Schlüssel, Legatobögen,

Pedalanweisungen, Vortragsanweisungen wie "dolce" und "pizz[icato]", fehlende Schlüssel, Pausen u.a.m. Der

Solopart weist auch Rasuren auf. Viele Korrekturen sind am Rand mit einem Kreuz gekennzeichnet.

Überprüfte Abschrift der Klavierfassung des Violinkonzerts (D-Dur) op. 61

The British Library

Im Zuge der Klavierübertragung überarbeitete Beethoven in den Monaten Mai bis Juni 1807 auch den Part der

Solovioline. Im Druck erschien die Fassung für Klavier und Orchester im August 1808 und damit ein Vierteljahr

nach dem "Original" für Violine und Orchester. Obwohl die Klavierfassung ohne die Anregung des englischen

Verlegers vermutlich nie entstanden wäre, erschien die Londoner Ausgabe erst weitere zwei Jahre später.

Klavierfassung des Violinkonzerts (D-Dur) op. 61

Während von der Bearbeitung selbst nur die Überprüfte Abschrift überliefert ist, besitzen wir noch originale

Kadenzen von Beethovens Hand für dieses Konzert. Gezeigt wird die Kadenz zum ersten Satz. Sie ist nicht nur

ihrer Länge wegen - zwölf handgeschriebene Seiten! - ungewöhnlich. Der Klavierstimme liegt ein zweites

Manuskript, eine Paukenstimme, bei. Dem Soloklavier ausgerechnet in der Kadenz eine Pauke beizugesellen, ist

singulär in der Klavierliteratur (bis Alexander Glasunow viele Jahrzehnte später darauf zurückkam). Schon zu

Beginn des Konzerts hat die Pauke eine herausragende Rolle: mit vier Schlägen eröffnet sie solistisch das

Geschehen. Vielleicht wollte Beethoven diese Rolle in der Kadenz noch einmal festigen und bestärken. Die

eigenhändige Niederschrift der Kadenz befand sich früher in der Musiksammlung von Beethovens Schüler Erzherzog

Rudolph von Österreich, der ein guter Pianist war.

Eigenhändige Kadenz, Klavierstimme

Eigenhändige Kadenz, Paukenstimme

Beethovens Beziehungen zu Großbritannien

Der Verleger Robert Birchall

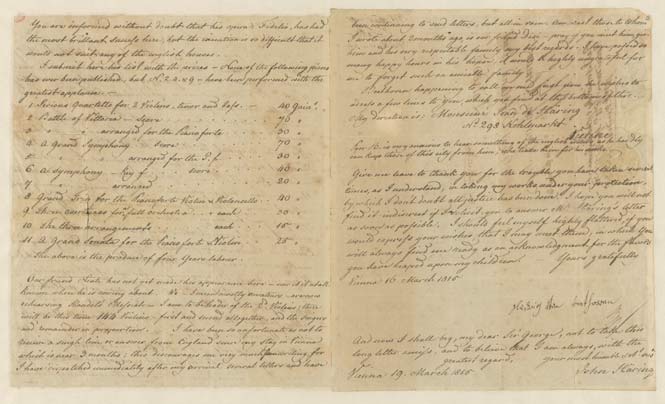

Nachdem Beethoven im Frühjahr 1815 insgesamt 13 Werke an den Wiener Verleger Sigmund Anton Steiner verkauft

hatte, bemühte er sich auch für diese Werke um eine englische Parallelausgabe. Eine diesbezügliche Bitte an Sir

George Smart blieb unbeantwortet. Zweieinhalb Monate später bot Beethoven die Werke dann Johann Peter Salomon

zur Vermittlung an einen englischen Verleger an (beide Briefe sind auf den folgenden Seiten zu sehen). Diesem

gelang es, zumindest vier davon unterzubringen: Der Londoner Verleger Robert Birchall übernahm die Violinsonate

op. 96, das "Erzherzog-Trio" op. 97 sowie die Klavierauszüge der 7. Sinfonie op. 92 und der Schlachtensinfonie

"Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria" op. 91 gegen ein Honorar von 130 holländischen Golddukaten.

Beethovens einstiger Schüler Ferdinand Ries, der 10 Jahre seines Lebens in London verbrachte, übernahm sowohl

die Korrekturen für Birchall als auch weitere Vermittlungen zwischen Komponist und Verleger z.B. bezüglich der

Erscheinungsdaten.

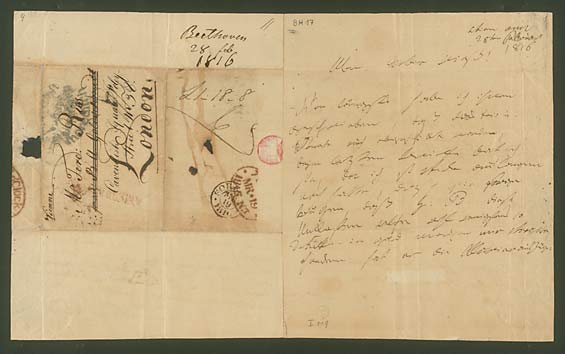

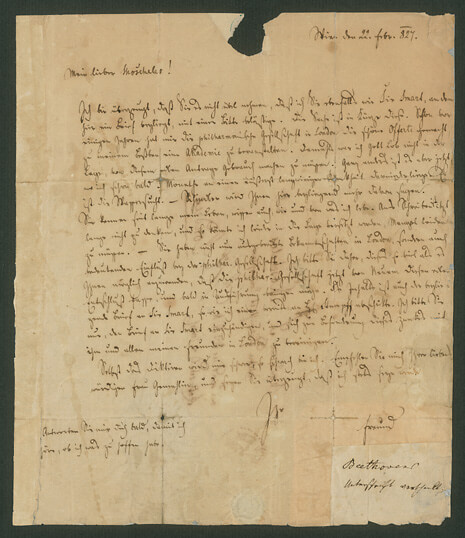

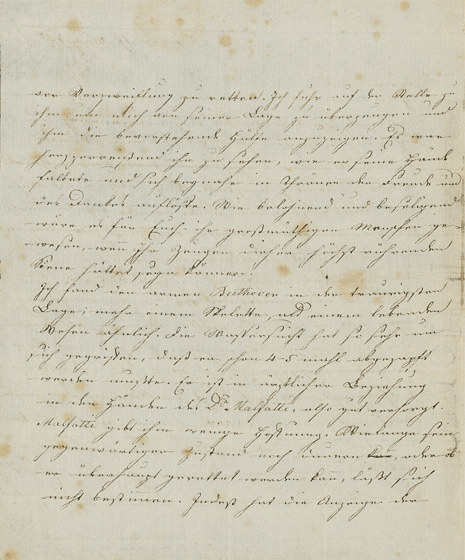

Brief an Ferdinand Ries in London, 28. Februar 1816

Beethoven hatte mittlerweile alle vier Werke nach London geschickt und forderte nun vom Verleger zusätzlich zum

vereinbarten Honorar die Erstattung der Kopiatur- und Portokosten ("Es ist für einen Engländer Sehr wenig, aber

destomehr für einen armen österreichschen Musikanten!"). Am 10. Februar schickte er Ries eine detaillierte

Abrechnung über die entstandenen Zusatzkosten in Höhe von 10 Dukaten. Außerdem teilte er seine Trauer über den

Tod Salomons mit, dessen Testamentsvollstrecker Ries war: "Salomons Tod schmerzt mich sehr, da er ein edler

Mensch war, dessen ich mich von meiner Kindheit erinnere."

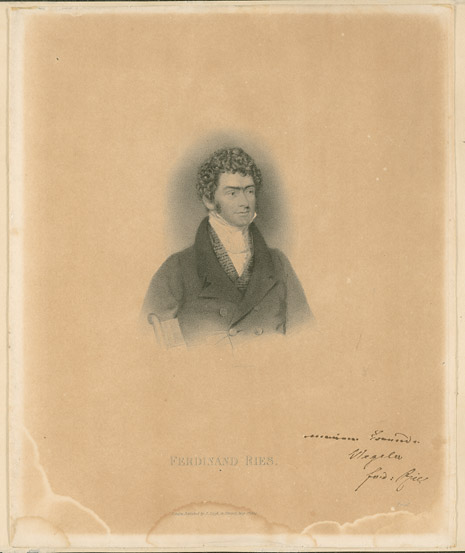

Ferdinand Ries (1784-1838)

1824 kehrte Ries ins Rheinland zurück. Kurz zuvor wurde dieses Portrait angefertigt und in der englischen

Musikzeitschrift "The Harmonicon" veröffentlicht. Ries schenkte es seinem alten Bonner Freund Franz Gerhard

Wegeler (1865-1848) und versah es mit der handschriftlichen Widmung: "meinem Freunde Wegeler Ferd: Ries".

Übrigens stammt auch das Titelzitat der Ausstellung "wo man Ihre Compositionen allen andern vorzieht" aus einem

Brief von Ferdinand Ries an Beethoven.

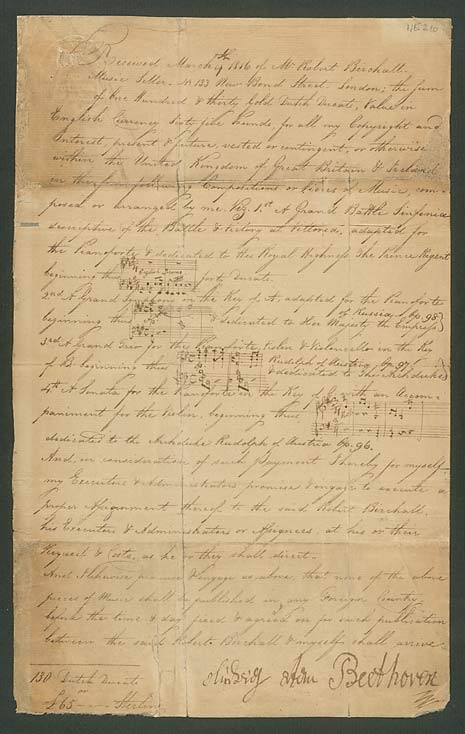

Eigentumsbestätigung und Quittung für Robert Birchall, 9. März 1816

Mit der Eigentumsbestätigung trat Beethoven dem Verleger Eigentums- und Verlagsrechte der genannten Werke für das

Vereinigte Königreich und Irland ab und verpflichtete sich, mit der Veröffentlichung in anderen Ländern bis zu

deren Erscheinen in Großbritannien zu warten. Die Werke sind einzeln mit Incipit, Widmungsträger und Opuszahl

aufgeführt (die 7. Sinfonie irrtümlich mit op. 98). Durch zeitgleiches Erscheinen auf Kontinent und Insel sollte

gewährleistet werden, dass kein Verleger durch unautorisierte Nachdrucke wirtschaftlichen Schaden erleide.

Nichtsdestotrotz erschien die Violinsonate schon im Juli 1816 im Wiener Verlag Steiner, bei Birchall erst drei

Monate später im Oktober, wogegen Birchall bei op. 91 einen Vorsprung von zwei Monaten gegenüber Steiner hatte.

Auch der Klavierauszug der 7. Sinfonie erschien zuerst in Wien und zwei Monate später, im Januar 1817, in

London. Beethoven war es wohl nie gelungen, genaue Erscheinungstermine nach London mitzuteilen.

Obwohl der Komponist das Honorar spätestens Anfang Mai in Händen gehalten haben muss, ließ er erst mit geraumer

Verspätung im September 1816 das unterzeichnete Dokument zur Weiterleitung nach England an Johann von Häring

überbringen, der seine englische Korrespondenz erledigte.

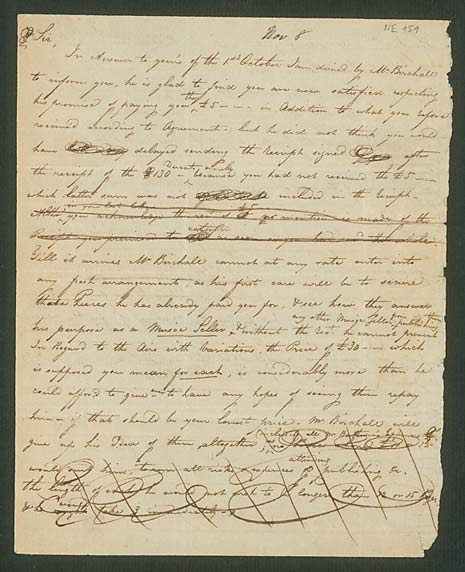

Briefkonzept von Christopher Lonsdale an Beethoven, 8. November 1816

Birchalls Mitarbeiter Christopher Lonsdale äußerte sich zufrieden darüber, dass die Bezahlung nun endlich

abgeschlossen sei. Zuvor hatte er Beethoven bereits darum gebeten, für zukünftige Projekte ein Honorar inklusive

aller Kosten zu benennen. Lonsdale mahnte hier zum wiederholten Mal die Eigentumsbestätigung an und mutmaßte,

dass Beethoven die Unterzeichung vom Erhalt seiner Nachforderung abhängig mache. Laut Quittung hatte Beethoven

diese aber am 3. August erhalten. Er hatte auch die Eigentumsbestätigung am 9. September in Baden Peter Joseph

Simrock, der ihn dort besuchte, mitgegeben mit einem kurzen Schreiben an Johann von Häring zur Weiterleitung

nach London. Die weitere Verzögerung lag also wohl bei den Bankhäusern. Birchall hatte Beethoven weiterhin um

Variationen über Volksweisen für Klavier mit Violin- oder Cellobegleitung gebeten; das von Beethoven geforderte

Honorar von 30 Pfund schien ihm jedoch zu hoch. Mit Hinweis auf Birchalls schlechte Gesundheit wurden weitere

Angebote (Klaviersonate op. 101 und ein deswegen nie fertiggestelltes Klaviertrio in f-Moll) ausgeschlagen. Es

kam zu keiner weiteren Zusammenarbeit. Erst Anfang Dezember 1816 erschien die englische Originalausgabe des

Trios bei Birchall. Die Wiener Originalausgabe hatte also abermals einen "Vorsprung" von drei Monaten.

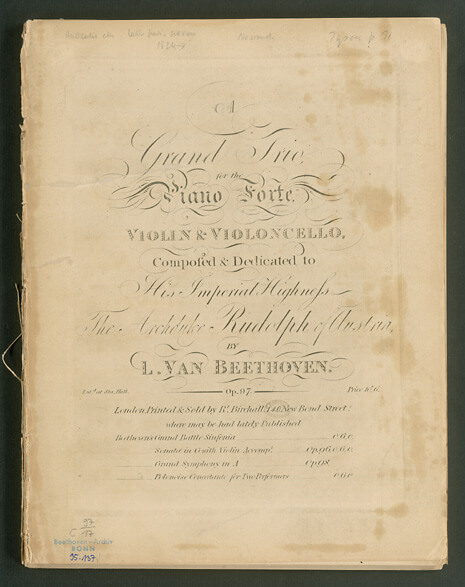

Trio für Klavier, Violine, Violoncello (B-Dur) op. 97

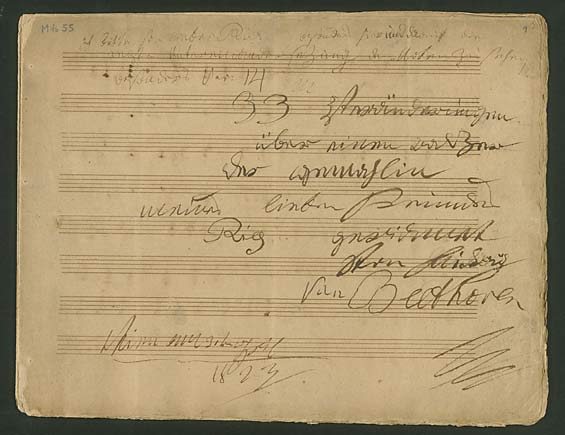

Ferdinand Ries sollte auch die Variationen über einen Marsch von Anton Diabelli (C-Dur) op. 120 in England zum

Druck anbieten. Am 25. April 1823 kündigte ihm Beethoven an: "Sie erhalten ebenfalls in einigen Wochen neue 33

Variationen über ein Thema (Walzer Opus 120), Ihrer Frau gewidmet." Die Überprüfte Abschrift ist das

versprochene Manuskript, Beethoven hat es auf dem Titel eigenhändig mit Widmung und Datum versehen: "33

Veränderungen über einen walzer Der Gemahlin meines lieben Freundes Ries gewidmet von Ludwig van Beethoven Vien

am 30ten April 1823". Die englische Ausgabe kam jedoch nicht zustande, wie Ries in seinen Erinnerungen an

Beethoven berichtet: "Denn Beethoven hatte das Abschicken so lange verschoben, und seinen Auftrag so ganz

vergessen, daß, als ich Boosey [der Londoner Verleger, der das Werk herausgeben wollte] die Variationen brachte,

wir (

) diese und zwar mit Zueignung an Madame Brentano, schon in Wien (

) gestochen fanden".

Eigenhändiges Titelblatt der Überprüften Abschrift der Diabelli-Variationen op. 120

Der Verleger Robert Birchall

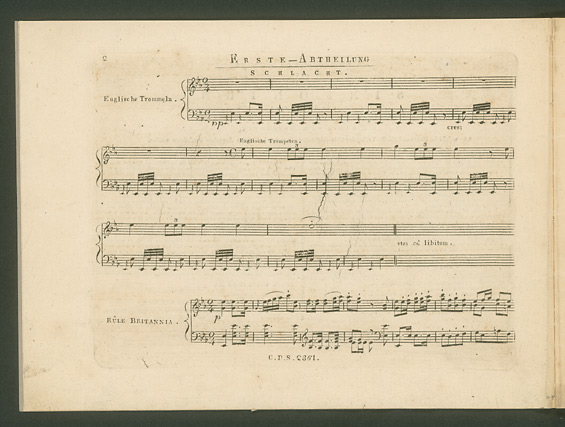

Die "Schlachtensinfonie" op. 91

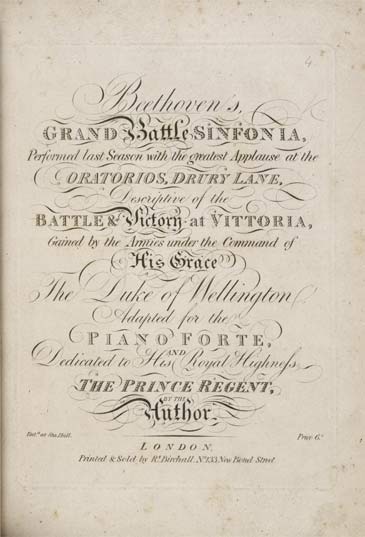

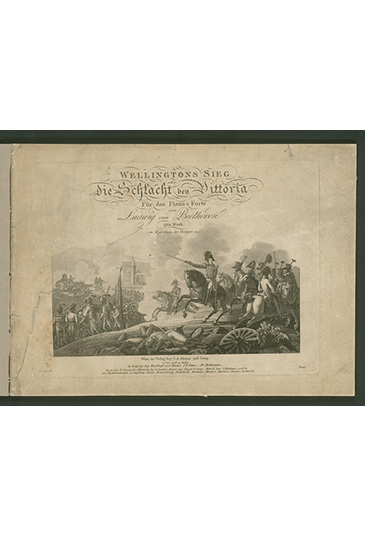

Am 21. Juni 1813 besiegten in der nordspanischen Ebene von Vitoria die Truppen von Sir Arthur Wellesley, Herzog

von Wellington, die napoleonischen Truppen. Der Tüftler, Erfinder und Musikmechaniker Johann Nepomuk Mälzel - er

baute auch die Höhrrohre für den Komponisten - überzeugte Beethoven von seiner Idee, die Niederlage der

Franzosen in einem Musikstück zu verarbeiten. Ursprünglich gedacht für Mälzels neuen Musikautomaten, das so

genannte Panharmonikon, erwies sich das Stück als zu ausufernd für die Übertragung auf abspielbare Zylinder.

Beethoven arbeitete die Komposition daraufhin für großes Orchester um und stellte der Siegessinfonie noch ein

musikalisches Schlachtengemälde (mit den Märschen "Rule Britannia" und "Marlborough") und eine Intrada voran.

Als ausgesprochenes Gelegenheitswerk traf es den Zeitgeschmack und erzielte im Dezember 1813 den denkbar größten

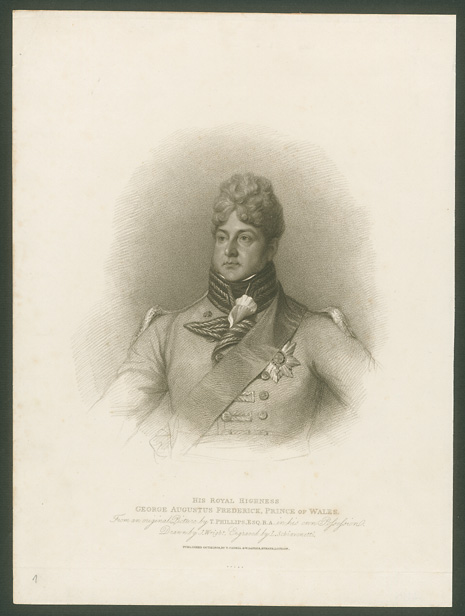

Publikumserfolg. In der Folge wurde es oft in Wien aufgeführt. Beethoven widmete das Stück dem Prinzregenten und

späteren König von England George IV., der seit 1811 anstelle seines geisteskrank gewordenen Vaters regierte.

Bereits im Frühjahr 1814 hatte Beethoven die Partiturabschrift an den Widmungsträger geschickt, aber weder eine

Antwort noch die eigentlich erwartete finanzielle Anerkennung erhalten. Stattdessen wurde das Werk aber am 10.

Februar 1815 in der ersten einer stattlichen Anzahl von vielbejubelten Aufführungen in London gegeben. Die

Zeitungen berichteten ausführlich, worauf Beethoven, der selbst zwar französisch, nicht jedoch englisch

beherrschte, Johann von Häring mit einem Schreiben an den Dirigenten George Smart beauftragte. Beide äußerten

sich zwar sehr erfreut über den großen Erfolg der Schlachtensinfonie in London. Beethoven bat aber den

Dirigenten um Rat, da er den Klavierauszug nicht ohne die Zustimmung des Widmungsträgers veröffentlichen wolle.

Außerdem bot er Smart weitere Werke zur Vermittlung an englische Verleger an. Im Nachsatz dankte Beethoven für

die Mühe, mit der sich Smart seinen "Kindern" (also Kompositionen) widme.

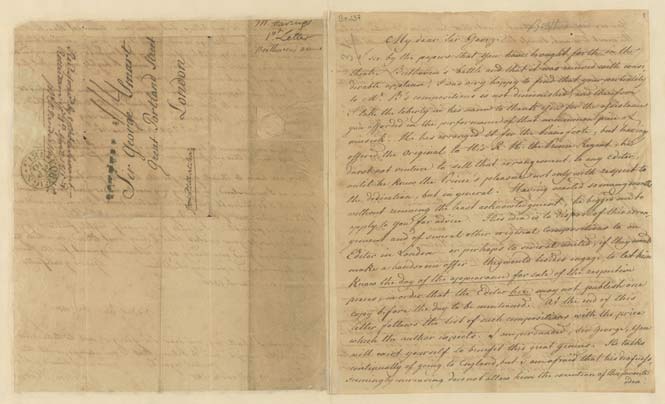

Brief an George Smart in London, 16. und 19. März 1815

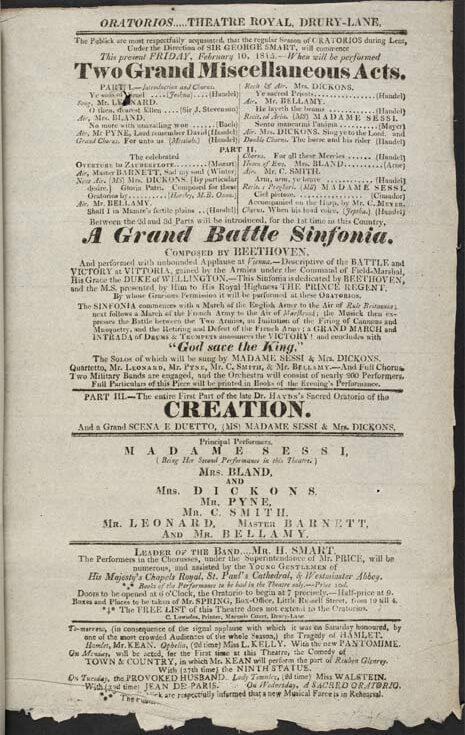

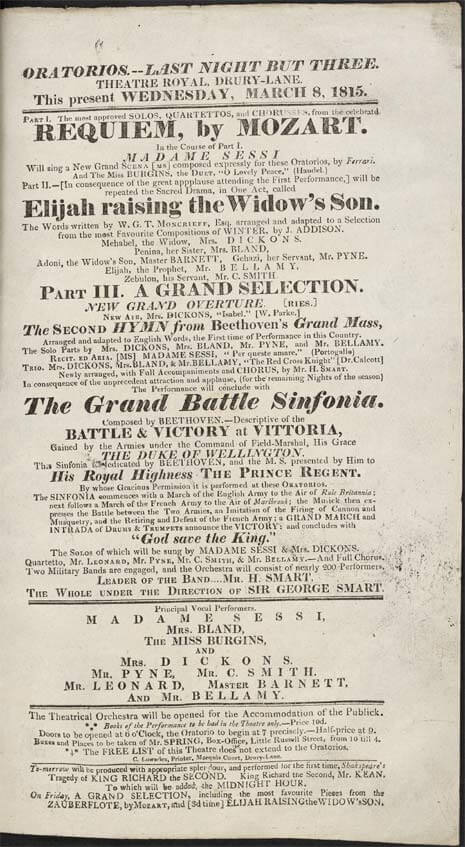

Der Anschlagzettel der englischen Erstaufführung unter Leitung von Sir George Smart im Theatre Royal Drury Lane

am 10. Februar 1815 wies ausdrücklich auf den großen Erfolg der Wiener Aufführungen hin: "between the 2nd and

3rd Parts will be introduced, fort he 1st time in our Country, A Grand Battle Sinfonia. Composed by Beethoven.

And performed with unbounded Applause at Vienna." Auf dem Anschlagzettel zur zweiten Londoner Aufführung war

wenige Tage später folgender Kommentar zum großen Erfolg der vorangegangenen Aufführung vermerkt: "Which was

performed, for the first time, on Friday last, with universal Acclamations of Applause, and unanimously

encored.", also mit stetig wachsender Begeisterung des Publikums. Das Werk wurde bis Mai in rascher Folge immer

wieder und mit immer weiter zunehmender Publikumseuphorie aufgeführt. Im Jahr darauf bestand das Orchester aus

200 Musikern. Bis zum November 1817, als Princess Charlotte starb, stand das Werk in fast jedem Konzert, das

hier veranstaltet wurde, auf dem Programm. In diesem Theater wurde auch Beethovens Oratorium "Christus am

Ölberg" op. 85 im Februar 1814 erstmals in England aufgeführt und öfter wiederholt.

Serie von Anschlagzetteln für die Aufführungen von op. 91 im Theatre Royal Drury Lane

in London

The British Library

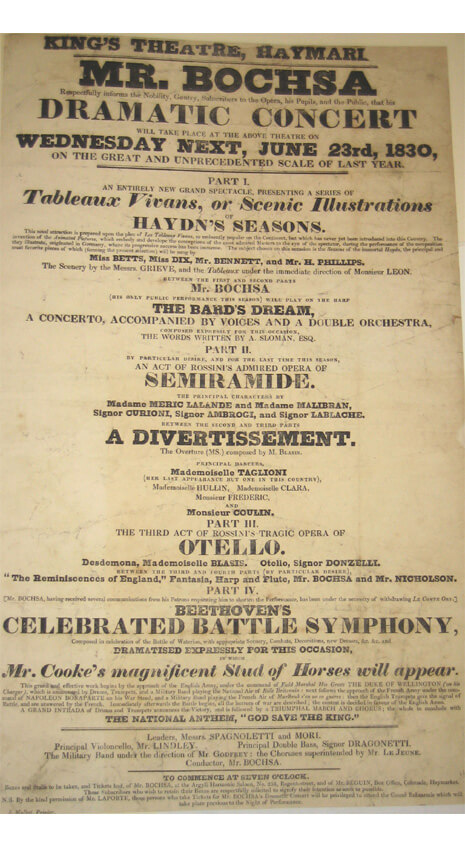

Anschlagzettel für die Aufführung am 23. Juni 1830 im King's Theatre

The British Library

Besondere Beachtung dürfte auch die szenische Aufführung am 23. Juni 1830 im King's Theatre am Haymarket gefunden

haben, in der neben Bühnenbild, Kostümen und sonstigen Dekorationen sogar echte Pferde auf die Bühne geführt

wurden.

Der Verleger Robert Birchall

Die "Schlachtensinfonie" op. 91

BildunterschriftGeorge Augustus Frederick, Prinzregent und späterer König von England

(1762-1830)

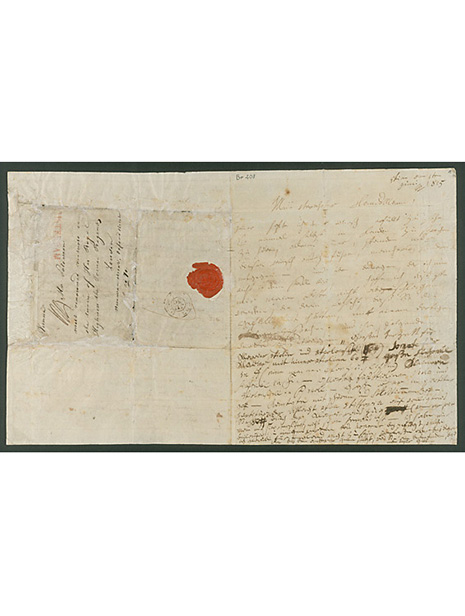

Brief an Johann Peter Salomon in London, 1. Juni 1815

Die Briefanschrift von fremder Hand lautet: "Vienna / Mr. Salomon / most renowned virtuoso in / the service of

His Royal / Highness the Prince Regent / London / Newman street, Oxford street / no. 70." Wenige Monate nach dem

Brief an Smart fragte Beethoven nun auch bei Johann Peter Salomon nach, ob dieser eine Möglichkeit sehe,

wenigstens die Kopiaturkosten für die Abschrift der Schlachtensinfonie für den Prinzregenten von diesem

zurückzuerhalten. Außerdem habe er gehörte, es werde ein Klavierauszug vorbereitet, wodurch er sich um seine

Rechte und Honorare als Autor betrogen sah (tatsächlich war das nicht der Fall und Beethoven hatte das Werk für

Österreich schon an Steiner verkauft). Obwohl Beethoven auch später noch mehrere Versuche unternahm, den

englischen König auf seine Unterlassung hinzuweisen, erhielt er zeit seines Lebens keine Anerkennung für die

Widmung. Nachdem er viele Jahre später dem König auch ein gedrucktes Exemplar der Partitur geschickt hatte,

aktivierte er 1825 noch einmal den renommierten Londoner Harfenmacher Johann Andreas Stumpff, dessen Bemühungen

jedoch ebenfalls vergeblich blieben. Stumpff antwortete: "wegen Ihrer Schlacht von Victoria habe ich mich

vielfältiger erkundigt, und selbst bei denjenigen so dem König am nächsten stehen, habe aber weiter nichts

erfahren können als das mann bedaure das mann mir in dieser Sache nicht dienen könne und das Sir Benj.

Bloomfield der damalige Chef des Musikalischen Departments so solche vieleicht in empfang genommen nicht mehr in

London sei sondern als Gesander am Schwedischen Hofe schon seit mehrern Jahren abgegangen sei, und daß vieleicht

ein günstiger Zufall vieleicht eine Gelegenheit anbiethen möge, dem Könige daran zu erinnern".

Englische Originalausgabe des Klavierauszugs op. 91

Deutsche Originalausgabe des Klavierauszugs op. 91

Das geplante "simultane" Erscheinen der Ausgabe bei Steiner in Wien und Birchall in London funktionierte auch

hier wieder nicht. Beethoven hatte zunächst den Wiener Verleger um Zurückstellung der Ausgabe gebeten, da er

noch einen englischen Verlag finden müsse. Ende November 1815 teilte er dann Ries den Titel für die englische

Ausgabe mit und bat um Mitteilung des Erscheinungstermins. Ries bestätigte im Dezember das Eintreffen der

Partituren, aber man teilte Beethoven eine Verzögerung um drei bis vier Monate mit, die der Komponist an Steiner

weitergab. Nichtsdestotrotz erschien die englische Ausgabe schon innerhalb eines Monats im Januar 1816, also

zwei Monate vor der deutschen Ausgabe.

Beethovens Beziehungen zu Großbritannien

Weitere Verlage

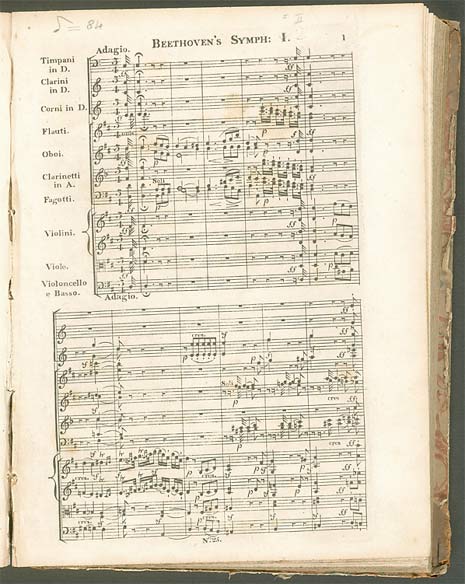

Zwei in London tätige italienische Musiker, Francesco Cianchettini und der Cellist Sperati, die sich auf dem

Titelblatt als "Importers of Classical Music" bezeichnen, gaben von 1807-1809 in monatlichen Lieferungen eine

Serie von 27 Sinfonien in Partiturausgaben heraus. Neben 18 Sinfonien von Joseph Haydn und sechs Werken von

Mozart erschienen auch die ersten drei Sinfonien Beethovens hier erstmals in Partiturform, die auf dem Kontinent

erst in den 1820er Jahren gebräuchlich wurde. Vorlage war die Erstausgabe in Stimmen, die 1804 in einem Wiener

Verlag erschienen war. Beethoven hat von dieser Ausgabe sicherlich nichts gewusst und davon auch nicht

finanziell profitiert. Auch die Widmung an den Prinzregenten Georg von England geht nicht auf Beethoven selbst,

sondern auf die Herausgeber zurück.

Erste Partiturausgabe der 2. Sinfonie op. 36, Cianchettini & Sperati, London 1808

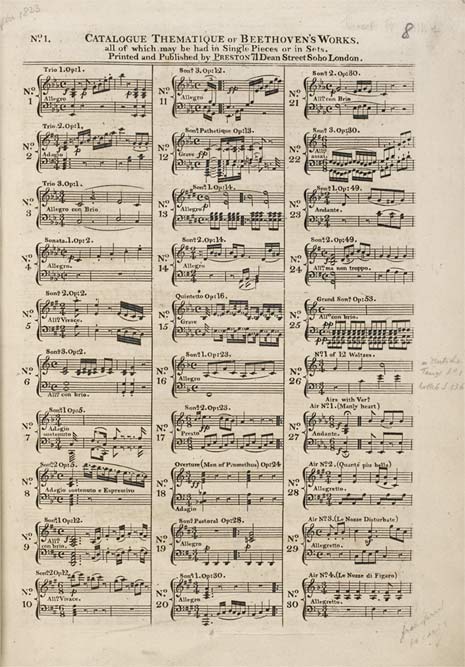

Dass im Londoner Musikverlag Preston neben den von George Thomson herausgegebenen Volksliedbearbeitungen auch

eine Vielzahl von Nachdrucken erschien, verdeutlicht der abgebildete Katalogausschnitt.

Thematischer Katalog der bei Preston veröffentlichten Werke Beethovens, 1823

The British Library

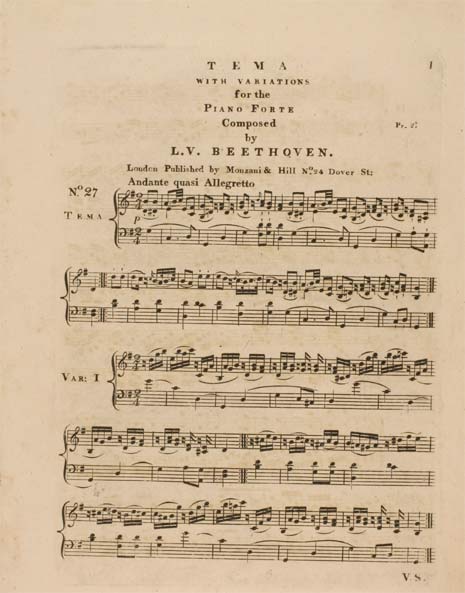

Der Londoner Verlag Monzani & Hill brachte in den Jahren 1808 bis ca. 1820 eine monumentale, auf 75 Bände

berechnete Gesamtausgabe von Beethovens Klavier- und Klavier-Kammermusikwerken heraus. Es handelte sich dabei

durchweg um Nachdrucke. Heft 27 ist nur in diesem einzigen, seit wenigen Jahren im Beethoven-Haus verwahrten

Exemplar überliefert. Es enthält die Variationen in G-Dur WoO 77, deren Erstdruck 1800 in einem Wiener Verlag

erschienen war.

Sechs leichte Variationen für Klavier über ein eigenes Thema (G-Dur) WoO 77, Monzani &

Hill, London ca. 1813

Beethovens Beziehungen zu Großbritannien

Der Klavierbauer Thomas Broadwood

Hammerflügel von Thomas Broadwood, 1817

Der damals produktivste Klavierbauer, Thomas Broadwood in London, schenkte Beethoven 1817 einen Hammerflügel. Zu

diesem Zweck hatte er fünf der wichtigsten Londoner Musiker in seine Werkstatt gebeten, um ein geeignetes

Instrument für den hochverehrten Meister auszuwählen. Auf der Vorderkante des Stimmstocks oberhalb des

Firmenschildes ist zu lesen: "Hoc Instrumentum est Thomae Broadwood (Londrini) donum propter ingenium

illustrissime Beethoven.". Daneben signierten Friedrich Kalbrenner, Ferdinand Ries, Johann Baptist Cramer,

Jacques-Godefroi Ferrari und Charles Knyvett das Instrument. Viele Jahre später schenkte der Wiener

Musikverleger Carl Anton Spina den Flügel Franz Liszt, der ihn dann seinerseits dem Ungarischen Nationalmuseum

vermachte. Im Beethoven-Haus befindet sich das abgebildete, baugleiche Instrument.

Brief an Graf Moritz von Lichnowsky, Anfang Februar 1818

Broadwood teilte Beethoven Anfang Januar 1818 mit, dass das Instrument am

27. Dezember auf den Weg geschickt worden sei. Beethoven wandte sich sofort an Graf Moritz Lichnowsky mit der

Bitte, sich beim Finanzminister dafür einzusetzen, dass er das Instrument zoll- und gebührenfrei entgegennehmen

könne. Wie der Bericht in der Wiener Zeitung vom 8. Juni 1818 belegt, wurde diesem Ansinnen stattgegeben: "Herr

Ludwig van Beethoven, dem nicht nur Oesterreich, sondern auch das Ausland durch Anerkennung seines hohen, weit

umfassenden musikalischen Genies huldigt, erhielt zu London von einem seiner dortigen Verehrer ein sehr seltenes

und kostbares Pianoforte zum Geschenke, welches demselben frachtfrey dis [sic] nach Wien geliefert ward. Mit

besonderer Liberalität erließ die k.k. allgemeine Hofkammer den Eintrittszoll, dem sonst fremde musikalische

Instrumente unterliegen, und gab dadurch wieder den schönen, für die Künste erfreulichen Beweis, wie sehr man

befließen sey, in eben dem Maße so seltene Verdienste des Genies durch humane Werthschätzung zu ermuntern."

Beethoven bedankte sich überschwänglich für das "ehrenvolle Geschenk": "Ich werde es als einen Altar sehen, auf

dem ich dem Gott Apollo meine schönsten geistigen Opfergaben darbringen werde."

Die Philharmonic Society

Die Neunte Sinfonie

Beethovens wichtigster institutioneller Partner in England wurde die 1813 in London gegründete Philharmonic

Society. Die weitgehend privat organisierte Gesellschaft hatte sich die Veranstaltung von Konzerten auf höchst

professionellem Niveau auf ihre Fahnen geschrieben. Viele Bezugspersonen Beethovens spielten eine wichtige

Rolle: Die schon mehrfach erwähnten Musiker Sir George Smart und Ferdinand Ries gehörten zum Direktorium, der

Pianist, Cellist und Komponist Charles Neate war einer der Gründungsväter. In den ersten Konzerten bildete

jeweils ein Werk Beethovens den Fixpunkt. Meist war dies eine Sinfonie aber auch Werke wie das beliebte Septett

op. 20 oder das Quintett op. 29 standen auf dem Programm. In den zeitüblichen Mischprogrammen erklangen außerdem

Werke von Cherubini, Mozart, Haydn und Boccherini. 1815 kaufte die Philharmonic Society drei aus der Reihe von

Werken, die Beethoven Smart und Salomon zur Vermittlung nach England angeboten hatte: die Schauspielouvertüren

zu "Die Ruinen von Athen" op. 113 und "König Stephan" op. 117 sowie die Ouvertüre "Zur Namensfeier" op. 115. Im

gleichen Jahr hielt sich Neate in Wien auf, wo er Beethoven besuchte und bei seiner Abreise nach London im

Februar 1816 etliche Werke mit nach London nahm, um sie in den Konzerten der Philharmonischen Gesellschaft

aufzuführen bzw. Londoner Verleger zu finden. Beethoven hoffte auch auf ein Benefizkonzert zu seinen Gunsten.

Allerdings wurde er enttäuscht und fühlte sich hintergangen, nachdem er monatelang nichts von Neate gehörte

hatte, aber in der Presse von einer erfolgreichen Aufführung seiner Sinfonie in London las. Ob es sich

tatsächlich schon um die neue 7. Sinfonie oder um die schon oft aufgeführte 5. gehandelt hat, ist nicht

zweifelsfrei nachzuweisen.

Im folgenden Jahr lud die Philharmonische Gesellschaft Beethoven nach London ein. "Wir möchten Sie gerne

nächsten Winter unter uns hier in London haben", schrieb Ferdinand Ries am 9. Juni 1817. Einleitend schmeichelte

er dem Komponisten: "Die Philharmonische Gesellschaft wo man Ihre Compositionen allen andern vorzieht, wünscht

Ihnen einen Beweis der großen Achtung und Erkenntlichkeit zu geben, für die so vielen schönen Augenblicke, die

wir durch Ihre außerordentlich genialischen Werke so oft genossen haben". Konkret bot die Gesellschaft Beethoven

300 Guineen für Beethovens Saisonaufenthalt in London und die Komposition von zwei Sinfonien, die ins Eigentum

der Gesellschaft übergehen sollten. Der Aufenthalt ermögliche ihm auch weitere eigene Konzerte, "die eine schöne

Summe Geldes einbringen" könnten. Beethoven forderte mindestens weitere 100 Guineen Reisekosten, die sich aber

durch einen notwendigen Reisebegleiter noch erhöhen könnten. Das lehnte die Gesellschaft ab, und die Reise kam -

sicher auch bedingt durch Beethovens schlechten Gesundheitszustand und die Sorge um seinen Neffen - nicht

zustande.

Allerdings hielt Beethoven an dem Vorhaben einer Englandreise fest und schrieb 1822 an Ries: "noch immer hege

ich die Gedanken, doch noch nach London zu kommen, wenn es nur meine Gesundheit leidet, vieleicht kommendes

Frühjahr?!" In diesem Zusammenhang fragte er auch an: "was würde mir wohl die Harmonie Gesellschaft für ein

Honorar für eine Große Sinphonie antragen?". Ries gab die Anfrage weiter und tatsächlich traf das Direktorium in

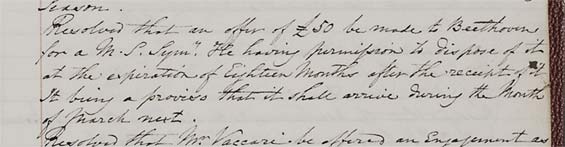

der ersten Planungssitzung für die Saison 1823 einen positiven Entscheid:

"10. November 1822

Resolved that an offer of £ 50 be made to Beethoven for a M[anu].S[cript].Sym[phony]. He having permission to

dispose of it at the expiration of Eighteen Months after the receipt of it. It being a proviso that it shall

arrive during the Month of March next."

Im Protokollbuch wurde also festgehalten, dass man Beethoven für eine neue, noch ungedruckte Sinfonie ein

Honorar von £ 50 anbiete unter der Bedingung, dass das Manuskript im Laufe des März eintreffe. Beethoven habe

dann (anders als beim Angebot von 1817) nach Ablauf von 18 Monaten das Recht, frei über die Komposition zu

verfügen. Ries teilte Beethoven den Beschluss fünf Tage später mit.

Protokollbuch des Vorstands der Philharmonic Society, 1822 to 1837, Eintrag vom 10.

November 1822

The British Library

Anfang 1823 kaufte die Philharmonic Society für £ 25 auch die Ouvertüre zu "Die Weihe des Hauses" op. 124. Eine

Abschrift überbrachte der k.k. Gesandtschaftssekretär in London Caspar Bauer. Ende Februar kündigte er Neate an,

die Sinfonie auf demselben Wege zu schicken, sobald er das Honorar empfangen habe. Tatsächlich war op. 125 zu

dieser Zeit erst in einzelnen Teilen skizziert und komponiert. Außerdem gab er seiner Hoffnung Ausdruck, im

nächsten Jahr bei besserer Gesundheit London besuchen zu können: "England mögte ich sehn, u. alle die Herrlichen

Künstler, die dort sind, für meine Umstände würde es auch vortheilhaft seyn, indem ich doch nie in Deutschland

zu etwas kommen kann."

Brief an Charles Neate, 25. Februar 1823

Die Fertigstellung der Sinfonie verzögerte sich. In mehreren Schreiben an Ries aus dem Jahre 1823 führte

Beethoven immer wieder neue Ausflüchte an. Anfang September versprach er dem Kurier Franz Christian Kirchhoffer,

Angestellter beim Wiener Bankhaus Hofmann & Goldstein, das Manuskript innerhalb der nächsten zwei Wochen zu

liefern. Wie die Quittung bestätigt, musste Kirchhoffer sich noch fast acht Monate gedulden.

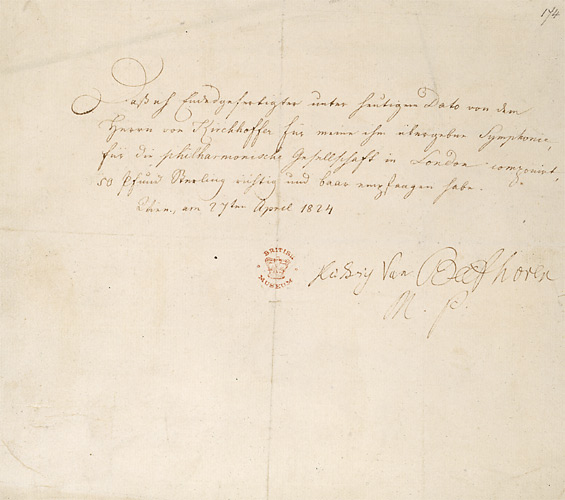

Empfangsbestätigung mit eigenhändiger Unterschrift Beethovens, 27. April 1824

The British Library

Neate bestätigte den Empfang der Partitur erst acht Monate später, am 20. Dezember 1824. Die von Beethoven

überprüfte Abschrift trägt den eigenhändigen Titel: "Große Sinfonie Geschrieben Für die Philharmonische

Gesellschaft in London.- von Ludwig van Beethoven Erster Saz". Die Handschrift bietet im Finale den deutschen

Originaltext, in London wurde dann eine englische und eine (nicht ganz vollständige, teils freie) italienische

Übersetzung nachgetragen. Schillers Ode "An die Freude" kam in dieser besonders gut singbaren Sprache zur

Aufführung.

Vom Komponisten überprüfte Abschrift der 9. Sinfonie, 1824

The British Library

Die Philharmonic Society

Die Neunte Sinfonie

Charles Neate lud Beethoven für die Saison 1825 abermals nach England ein, um die englische Erstaufführung der 9.

Sinfonie zu dirigieren. Gegen ein Honorar von 300 Guineen sollte er zwei neue Werke, eine weitere Sinfonie und

ein Konzert, zur Uraufführung bringen. Außerdem könne er eine Akademie zu eigenen Gunsten geben. Offenbar war

man sich in London über das Ausmaß von Beethovens Schwerhörigkeit nicht im Klaren. Beethoven bat um eine

Erhöhung der Gage um 100 Guineen, die nicht gewährt wurde, Neate ist aber sicher, dass Beethoven trotzdem

"vollkommen mit dem Aufenthalt in England zufrieden sein werde". Die Reise kam jedoch abermals nicht zustande.

Beethoven legte dem Brief ein von Kopistenhand geschriebenes Fehlerverzeichnis zur 9. Sinfonie bei, merkte

jedoch an, dass sich diese Fehler in anderen Abschriften gefunden hätten, aber nicht notwendigerweise auch in

der Londoner aufträten. Neate teilte später übrigens mit, dass die Londoner Abschrift fehlerfrei war.

Fehlerverzeichnis zur 9. Sinfonie, 27. Januar 1825

Es gelang der Philharmonic Society im ersten Anlauf nicht, eine den Anforderungen des Werkes entsprechende

Aufführung zu Wege zu bringen. Der ungeheuer populäre Kontrabassist Domenico Dragonetti sollte die

Bass-Rezitative solistisch ausführen, weswegen er ein Extrahonorar forderte, dass die Gesellschaft allerdings

ablehnte. An den Sekretär schrieb er, dass er sogar das Doppelte gefordert hätte, wenn er die Partitur bereits

gekannt hätte. Eine öffentliche Probe am 1. Februar wurde zum musikalischen und in der Folge zum medialen

Fiasko. Dies beeinflusste auch die Kritik der regulären Aufführung am 21. März 1825 maßgeblich. Das Werk galt

den Kritikern als zu lang und zu schwierig. Der Dirigent, der gewissenhafte Künstler Sir George Smart, hatte die

Direktoren der Philharmonic Society noch kurz zuvor dringend ersucht, die Aufführung zu verschieben, bis geklärt

sei, ob Beethoven nach London komme und trotz seiner - in London womöglich unterschätzten - Schwerhörigkeit "an

der Aufführung Anteil nehmen" könne (wie es salomonisch bei der Wiener Uraufführung hieß), bzw. Fragen geklärt

seien, die etwa das richtige Tempo für das Bass-Rezitativ im 4. Satz beträfen. Auf Drängen der Wiener Freunde

Beethovens war die Sinfonie entgegen der Abmachung mit der Philharmonischen Gesellschaft bereits ein knappes

Jahr zuvor, am 7. Mai 1824, in Wien uraufgeführt worden; dort allerdings mit überwältigendem Erfolg. Erst zehn

Jahre nach der englischen Erstaufführung gelang auch der Durchbruch in London. Die Royal Academy führte in den

Hanover Square Rooms das Chorfinale separat auf, diesmal in einer englischen Übersetzung des Dirigenten Charles

Lucas. Die Botschaft wurde nun verstanden. Weitere zwei Jahre später gelang dann auch der Philharmonic Society

eine rundum gelungene Aufführung unter Ignaz Moscheles, die zum Vorschlag führte, das Werk jedes Jahr mit einem

Chor von 1000 Sängern und einem 500-köpfigen Orchester als Apotheose, als große Freimaurer-Hymne Europas,

erklingen zu lassen. Dieser Gedanke wurde in anderer Form im Jahre 1972 Realität. Der Straßburger Ministerrat

der Europäischen Gemeinschaft beschloss offiziell, einen Ausschnitt aus dem Chorfinale in einer rein

instrumentalen Fassung zur Europa-Hymne zu bestimmen.

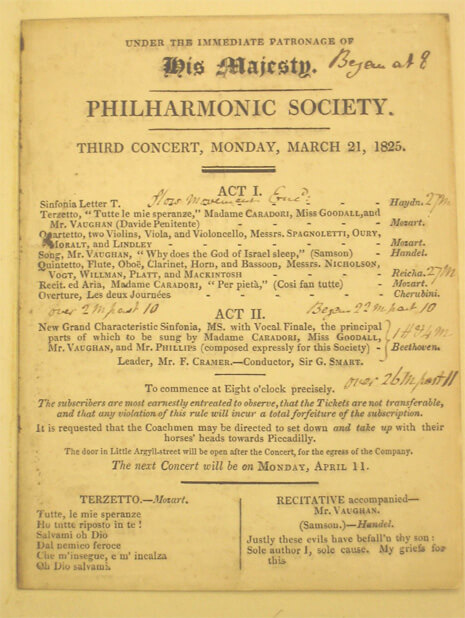

Programm der englischen Erstaufführung von Beethovens 9. Sinfonie am 21. März 1825 mit

handschriftlichen Vermerken von George Smart

The British Library

Sir George Smart besuchte ein halbes Jahr nach der Aufführung Wien und traf sich mehrmals mit Beethoven in Wien

und Baden.

Sir George Thomas Smart (1776-1876)

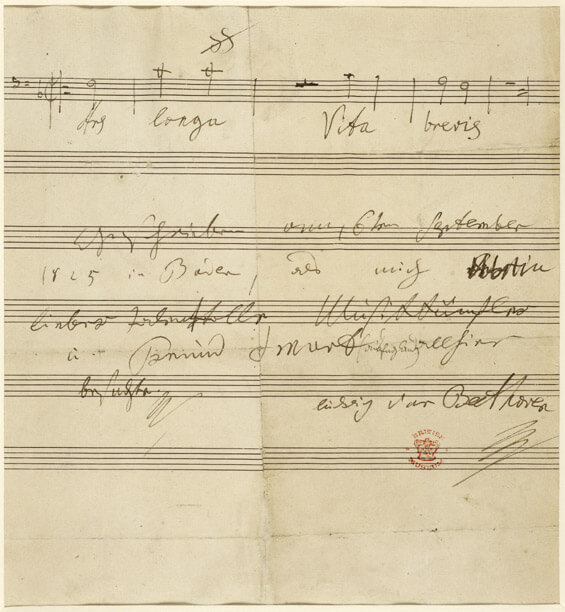

Bei seinem Abschiedsbesuch am 16. September schenkte Smart dem verehrten Komponisten eine Diamantnadel zum

Andenken. Als Dank komponierte Beethoven für ihn den Kanon "Ars longa, vita brevis" WoO 192, "so schnell seine

Feder schreiben wollte, in einer Zeit von etwa zwei Minuten", wie Smart in seinem Tagebuch notierte. Die

eigenhändige Widmung lautet: "Geschrieben am 16ten September 1825 in Baden, als mich mein lieber talentvoller

Musikkünstler u. Freund Smart (aus England) allhier besuchte. Ludwig van Beethoven".

Kanon "Ars longa, vita brevis"

The British Library

Die Philharmonic Society

Das Geldgeschenk

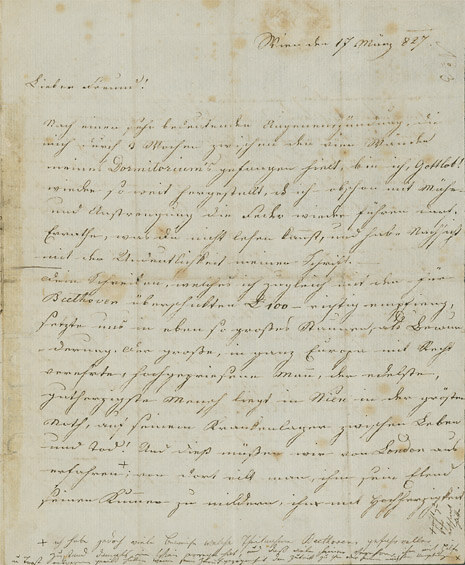

Im Februar 1827 richtete sich der bereits todkranke Beethoven mit der Bitte um finanzielle Unterstützung an

seinen alten Bekannten Ignaz Moscheles. Ähnlich lautende Briefe erhielten auch George Smart und Johann Andreas

Stumpff. In früheren Jahren hatte die Philharmonische Gesellschaft bereits mehrfach mit ihm wegen eines nur ihm

gewidmeten Konzerts korrespondiert. Jetzt sah sich der seit mehreren Monaten arbeitsunfähige Beethoven

veranlasst, um eine solche Akademie zu seinen Gunsten zu bitten. Er war schon so schwach, dass er den Brief nur

noch diktieren konnte, lediglich die später von Moscheles abgetrennte Unterschrift war von seiner eigenen Hand.

Brief an Ignaz Moscheles, 22. Februar 1827

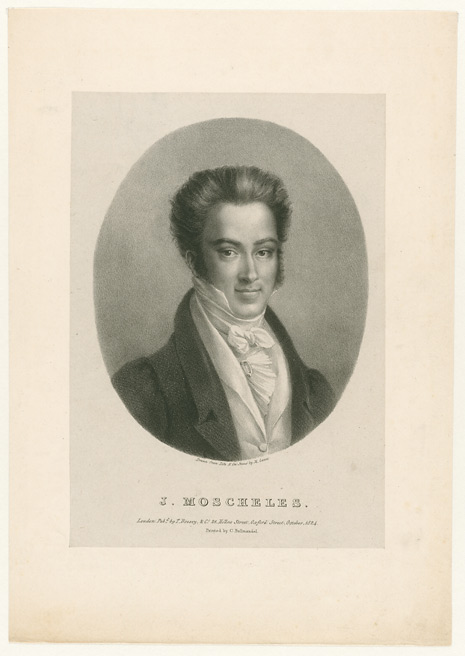

1808 war der aus Prag stammende Pianist, Komponist und Dirigent Ignaz Moscheles nach Wien gekommen, bis 1820

gehörte er dort zu Beethovens Umkreis. Von Anfang der 1820er Jahre bis 1846 lebte Moscheles in London, stand

aber weiterhin in brieflichem Kontakt mit Beethoven.

Ignaz Moscheles (1794-1870)

Der aus Thüringen stammende Harfenmacher Johann Andreas Stumpff war ein großer Verehrer Beethovens. Im Herbst

1824 hatte er Beethoven in Baden besucht und erinnerte sich in einem erhaltenen Briefentwurf an die Begegnung:

"Noch dankt mein wallendes Herz der Vorsicht daß mich nach dem Lieben Baaden führte und von Angesicht zu

Angesicht den Liebling der Musen und Schöpfer der erhabensten Ton-Gebilde die je aus dem menschlichen Geiste

geströmt blicken ließ und der mich einer so gütigen Aufnahme gewürdigt die ich zeitlebens zu verdienen suchen

werde." Im folgenden Jahr machte er "dem größten, jetzt lebenden Ton-Künstler, Luis v. Bethoven" mit dem

Geschenk der 42-bändigen Gesamtausgabe der Werke Georg Friedrich Händels eine besondere Freude.

Nach Erhalt der Hilferufe berief der Vorstand der Philharmonischen Gesellschaft sofort eine Sitzung ein, bei dem

Beethovens Wunsch insofern entsprochen wurde, als ihm die stattliche Summe von £ 100,- sofort bewilligt und nach

Wien gesendet wurde. Dies war eine noble Geste der Gesellschaft, die Beethoven nicht immer als zuverlässigen

Partner kennen gelernt hatte, ihn aber als Künstler stets hoch achtete. Am Tag von Beethovens Begräbnis, wovon

er freilich noch nichts wusste, teilte Moscheles dann der Gesellschaft den Inhalt jenes Briefes mit, den sein

Freund Sebastian Rau ihm geschickt hatte. Rau hatte von der ungeheuren Freude berichtet, die Beethoven empfunden

habe, als er ihm das Geldgeschenk der Gesellschaft übergab. Tatsächlich war es Beethovens letztes großes

Glücksgefühl, das vorübergehend sogar zu einer gesundheitlichen Besserung führte.

Sebastian Rau an Ignaz Moscheles, 17. März 1827

Am 28. März übermittelte Sebastian Rau die Nachricht von Beethovens Tod nach London. An Moscheles schrieb er:

"Beethoven ist nicht mehr; er verschied den 26tn März Abends zwischen 5 - 6 Uhr - unter dem herbesten Todeskampf

und schrecklichen Leiden. Er war jedoch schon den Tag zuvor ohne alle Besinnung." Einen Brief gleichen Datums

und ähnlichen Inhalts erhielt Johann Andreas Stumpff vom Wiener Klavierbauer Johann Baptist Streicher. Dieser

hatte 1822 eine ausgedehnte Studienreise unternommen und sich in London mit Stumpff angefreundet.

Beethoven auf dem Sterbebett, März 1827, Zeichnung von Josef Teltscher (1801-1837)

Josef Teltscher hat Beethoven im März 1827 wohl wiederholt besucht und gezeichnet. Mit weitgehender Sicherheit

war er auch am Nachmittag des 26. März im Wohnzimmer des Sterbenden zugegen, wie Anselm Hüttenbrenner und Johann

Baptist Jenger es überliefert haben. Aus der Art der Darstellung ist anzunehmen, dass Beethoven zu dem

Zeitpunkt, als ihn Teltscher zeichnete, noch am Leben war, sein Bewusstsein aber anscheinend bereits verloren

hatte.

Epilog

Nachwirkungen auf Insel und Kontinent

Joseph Joachim (1831-1907)

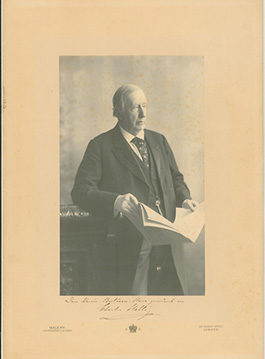

Charles Hallé (1819-1895)

Bereits in jungen Jahren begann Joseph Joachim in Wien sein Musikstudium bei Joseph Böhm (1795-1876), der Ludwig

van Beethoven noch persönlich gekannt und u.a. bei der Uraufführung der 9. Sinfonie mitgewirkt hatte. Über

seinen Lehrer hatte Joachim daher einen direkten Anknüpfungspunkt an die authentische Interpretation der Werke

des von ihm sehr verehrten Komponisten. 1844, also im Alter von nur 13 Jahren, debütierte er in London unter

Felix Mendelssohn Bartholdy mit sensationellem Erfolg als Solist des Violinkonzerts. Seitdem galt er als d e r

Interpret dieses Werks schlechthin, zu dem er auch zwei eigene Kadenzen komponierte. Später wurde Joachim die

graue Eminenz des deutschen Musiklebens und war u.a. Ehrenpräsident des Beethoven-Hauses. In dieser Funktion

begründete er die Tradition der Bonner Kammermusikfeste. Die späten Streichquartette Beethovens hat er mit

seinem Quartett durch Interpretationen, die seinen Zeitgenossen als unübertroffen galten, einem breiteren

Publikum erst bekannt gemacht.

Der in Hagen/Westfalen geborene Karl Halle hatte maßgeblichen Einfluss auf das englische Musikleben des 19.

Jahrhunderts. Er ließ sich früh in London nieder, wo er Beethovens Klaviersonaten zunächst in Hauskonzerten und

dann in öffentlichen Konzerten ins Repertoire einführte. Später gründete er in Manchester ein nach ihm benanntes

Orchester, das für seine exemplarischen Aufführungen gerühmt wurde.

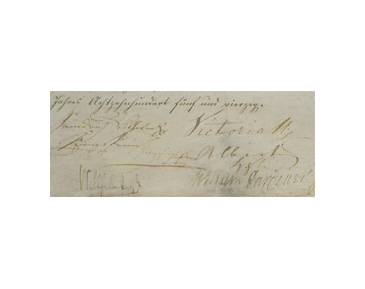

Unterschrift der englischen Königin Victoria auf der Stiftungsurkunde für das Bonner

Beethoven-Denkmal, 1845

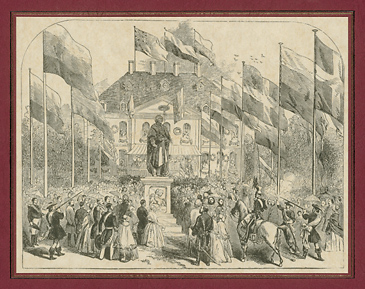

Die Enthüllung des Beethoven-Denkmals von Ernst Julius Hähnel auf dem Bonner

Münsterplatz

Vor der feierlichen Enthüllung des Beethoven-Denkmals auf dem Bonner Münsterplatz am 12. August 1845

unterzeichneten die Ehrengäste, darunter Königin Victoria von England, ihr Prinzgemahl Albert, König Friedrich

Wilhelm IV. von Preußen und Franz Liszt, die Stiftungsurkunde. Auch die Mitglieder des Komitees signierten das

Dokument. Wie auf der Urkunde selbst vermerkt, wurde sie "in doppeltem Original aufgenommen" und nach der

Unterzeichnung "eines jener Originalien in eine bleierne Capsel geschloßen und am Fuße des Denkmals

eingemauert". Allerdings wurde keine solche Kapsel mit Urkunde gefunden, als man in den 1970er Jahren im Zuge

der Baumaßnahmen für das Parkhaus unter dem Münsterplatz den Sockel der Statue öffnete und die darin

eingemauerten Dokumente ins Bonner Stadtarchiv verbrachte.

Anlässlich der Deutschlandreise der englischen Königin erschien in der Illustrated London News ein Bericht mit

Darstellungen der wichtigsten Sehenswürdigkeiten, u.a. das Beethoven-Denkmal in Bonn, eine Karte des Rheins und

Genreszenen der Reise. Auch das Original des hier gezeigten Holzstichs wurde zuerst in dieser Zeitschrift

veröffentlicht. Die Reproduktion bildete das Deckblatt für eine Menükarte zum Diner, das der Deutsche

Bundespräsident Richard von Weizsäcker zu Ehren von Königin Elizabeth II. von Großbritannien am 3. Juli 1986 auf

Schloss Brühl gab.

Impressum

Herausgeber

Beethoven-Haus Bonn

Bonngasse 24-26

D-53111 Bonn

Deutschland

Inhalte der Internet-Ausstellung:

Dr. Nicole Kämpken

Dr. Michael Ladenburger

Die Sonderausstellung wurde vom 22.08.2007 bis zum 18.11.2007 im Beethoven-Haus gezeigt.