Vom Hofmusiker zum freischaffenden Künstler

Als Sohn eines Hofmusikers und Enkel des ehemaligen Hofkapellmeisters trat Beethoven schon früh als Hofmusiker in

die Dienste des Kurfürsten von Köln. Eine von seinem Vater damals angestrebte Wunderkind-Karriere à la Mozart

ließ sich nicht verwirklichen. Bereits mit 12 Jahren vertrat der junge Musiker den Hoforganisten Christian

Gottlob Neefe. Die Neuordnung der Hofkapelle im Zuge des Regierungswechsels von Kurfürst Maximilian Friedrich zu

Maximilian Franz brachte dem 14-jährigen dann eine Festanstellung als zweiter Hoforganist. Seine Bezüge beliefen

sich auf 150 Gulden, sein Vater erhielt 300 Gulden. 1787 schickte sein Dienstherr Beethoven zu Studienzwecken

nach Wien; da seine Mutter schwer erkrankte, musste er jedoch bereits nach zwei Wochen nach Bonn

zurückkehren.

Christian Gottlob Neefe (1748-1798)

Orgelspieltisch, "Beethovens Orgel"

Vom Hofmusiker zum freischaffenden Künstler

Die ersten Wiener Jahre

1792 begab sich Beethoven erneut zu einem Studienaufenthalt nach Wien, von dem er nie wieder nach Bonn

zurückkehren sollte. Vor seiner Abreise schrieb ihm einer seiner wichtigsten Bonner Förderer, Graf von

Waldstein, das berühmt gewordene Diktum "Durch ununterbrochenen Fleiß erhalten Sie: Mozart's Geist aus

Haydens Händen" ins Album. Der Kurfürst beurlaubte Beethoven und stattete ihn mit einem Stipendium von

100 Reichstalern aus.

Ludwig van Beethoven, 1802

In Wien knüpfte Beethoven schnell gute Kontakte und führte sich erfolgreich in die kunstliebenden

aristokratischen Kreise der Musikmetropole ein. In seinem Reisetagebuch notierte er auch noch seine Ausgaben in

der ersten Zeit in Wien. Für sein Zimmer zahlte er 14 Gulden monatlich, für "essen mit dem wein" notierte er um

16 Gulden. Da der Betrag, den der Bonner Kurfürst zahlte, 150 Gulden entsprach, konnte Beethoven von diesem Geld

also nicht leben, noch nicht einmal die Mietkosten decken. Durch verschiedene Nebentätigkeiten wie Unterricht

und Auftritte in den adeligen Salons als Pianist etablierte er sich aber schnell als Künstler und erfuhr dann

später auch als Komponist Unterstützung durch den Adel.

Fürst Karl von Lichnowsky (1756-1814)

Fürst Karl von Lichnowsky setzte Beethoven im Jahr 1800 ein Jahresgehalt von 600 Gulden aus, das gezahlt werden

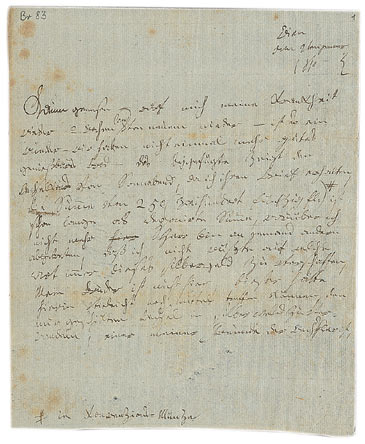

sollte, bis Beethoven ein sicheres Einkommen hätte. In einem Brief an seinen Bonner Freund Franz Gerhard Wegeler

berichtete Beethoven sehr optimistisch, wenn nicht gar euphorisch, von seinen derzeitigen Lebensumständen: "von

meiner Lage willst du was wissen, nun sie wäre eben so schlecht nicht, seit vorigem Jahr hat mir Lichnowski

[...] eine sichere Summe von 600 fl. ausgeworfen, die ich, so lang ich keine für mich passende Anstellung finde,

ziehen kann, meine Komposizionen tragen mir viel ein [...] auch habe ich auf jede Sache 6, 7 Verleger [...] ich

fodere und man zahlt [...] auch bin ich ökonomischer als sonst, sollte ich immer hier bleiben, so bringe ichs

auch sicher dahin daß ich jährlich immer eine[n] Tag zur Akademie erhalte". Beethoven hatte am 2. April 1800 das

erste Konzert zu seinen eigenen Gunsten im renommierten Hofburgtheater gegeben. Obwohl er auch damals schon

großen Wert auf seine Unabhängigkeit legte, strebte er trotzdem mehrfach eine gut dotierte sichere Anstellung

an. Nachdem er schon 1803/1804 als Opernkomponist und Kapellmeister beim Theater an der Wien angestellt war,

bewarb er sich Ende 1807 bei der k.k. Hoftheaterdirektion. Allerdings forderte er die horrende Summe von 2400

Gulden (Salieri verdiente als Hofkapellmeister lediglich 1200 Gulden) sowie die Einnahmen aus der dritten

Aufführung der Oper, die er jährlich komponieren würde. Gegen ein weiteres honorarfreies Werk wollte er einmal

jährlich die Räumlichkeiten für ein Konzert zu eigenen Gunsten nutzen. Das Anstellungsgesuch wurde

abgelehnt.

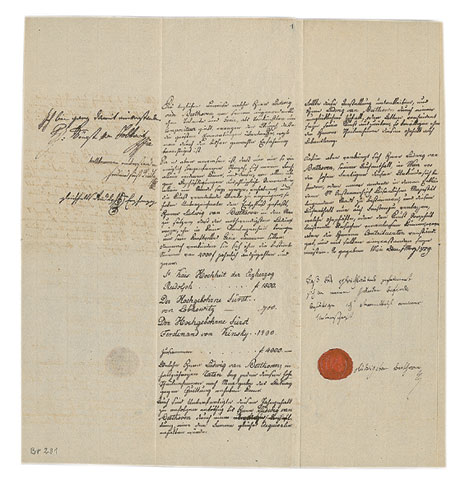

Beethovens Arbeitsstipendium von Fürst Lobkowitz, Fürst Kinsky und Erzherzog Rudolph

Abschluss des "Rentenvertrags"

Im Herbst 1808 erhielt Beethoven ein Angebot von Napoleons Bruder, König Jérome Bonaparte von Westfalen, für das

großzügige Gehalt von 600 Dukaten jährlich als Kapellmeister an den Kasseler Hof zu kommen. Beethoven streute

diese Nachricht in Wien und ließ auch verlautbaren, dass er gewillt sei, das Angebot anzunehmen. Ignaz von

Gleichenstein und die Gräfin Erdödy setzten sich daraufhin dafür ein, den Komponisten in Wien zu halten.

Beethoven wurde aufgefordert, die Bedingungen zu nennen, unter denen er in Wien bleiben würde. Gleichenstein

formulierte daraus einen Vertragsentwurf. Beethoven forderte neben 4000 Gulden jährlich auch die Möglichkeit zu

Kunstreisen, den Titel eines kaiserlichen Kapellmeisters sowie die Zusage, einmal jährlich ein Konzert zu seinen

Gunsten im Theater an der Wien veranstalten zu können.

Es gelang tatsächlich, drei Mäzene zu finden, die die geforderte Summe zu unterschiedlichen Anteilen

aufbrachten. Der Entwurf wurde auf das Wesentliche reduziert und als so genannter "Rentenvertrag" oder

"Stiftungsbrief" einige Tage vor dem angegebenen Datum von den Fürsten Kinsky und Lobkowitz sowie Erzherzog

Rudolph unterzeichnet. Sie verpflichteten sich, Beethoven bis zu einer festen Anstellung bzw. falls keine solche

erfolgen sollte, lebenslang jährlich den Betrag von 4000 Gulden in Bancozetteln (Papiergeld) zu zahlen, um ihn

materieller Sorgen zu entheben. "Da es aber erwiesen ist, daß nur ein so viel [als] möglich sorgenfreyer Mensch,

sich einem Fache allein widmen könne, und diese, vor allen übrigen Beschäftigungen ausschlüssliche Verwendung,

allein im Stande sey, grosse, erhabene, und die Kunst veredelnde Werke zu erzeugen; so haben Unterzeichnete den

Entschluß gefaßt, Herrn Ludwig van Beethoven in den Stand zu setzen, daß die nothwendigsten Bedürfnüsse ihn in

keine Verlegenheit bringen und sein kraftvolles Genie dämmen sollen." Im Gegenzug verpflichtete Beethoven sich,

in Wien oder zumindest in Österreich zu bleiben.

Beethovens Arbeitsstipendium von Fürst Lobkowitz, Fürst Kinsky und Erzherzog Rudolph

Dank an die Mäzene

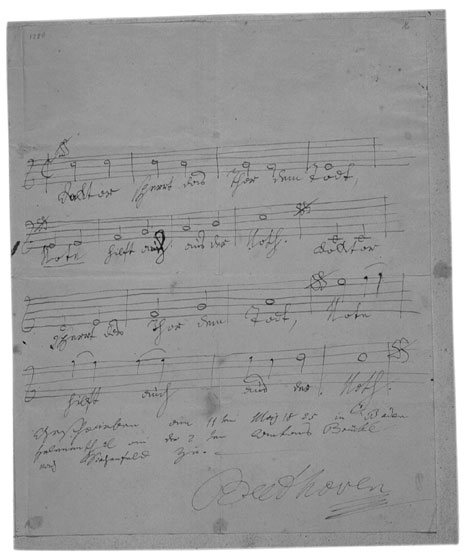

Aus Dankbarkeit widmete Beethoven seinen Gönnern verschiedene Werke. Erzherzog Rudolph, jüngster Sohn Kaiser

Leopolds II. und Bruder von Kaiser Franz, war Klavier- und Kompositionsschüler Beethovens und wurde zum

wichtigsten Förderer des Komponisten. Er war ein hervorragender Pianist und komponierte zuweilen auch selbst.

Beethoven widmete ihm weit mehr Kompositionen als irgendjemandem anderen. Die Erzherzog Rudolph zugedachte

Klaviersonate op. 81a ("Les Adieux") thematisiert in ihren drei Sätzen konkret den Weggang, die Abwesenheit und

die Rückkehr des Erzherzogs von bzw. nach Wien im Zuge der Kriegsereignisse 1809. Auf das Titelblatt der

Handschrift schrieb Beethoven eigenhändig: "Das Lebe Wohl / Wien am 4ten May 1809 / bei der Abreise S[einer]

Kaiserl[ichen] Hoheit / des Verehrten Erzherzogs / Rudolf." Sie ist also sozusagen ein Stück "komponierte

Biographie".

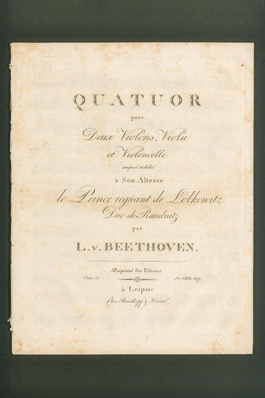

Dem Fürsten Lobkowitz dedizierte Beethoven neben der 5. und 6. Sinfonie (deren Widmung dieser sich mit Graf

Rasumowsky teilte) auch sein neues Streichquartett op. 74. Er komponierte das Stück im Sommer und Herbst 1809

während seines Aufenthalts in Baden bei Wien.

Erzherzog Rudolph von Österreich (1788-1831)

Streichquartett Es-Dur op. 74

Glaubte Beethoven nun, durch das Stipendium eine sichere Basis gefunden zu haben, auf der er sich, aller

materiellen Sorgen enthoben, ganz seiner Kunst widmen konnte, so belehrte ihn die Wirklichkeit schnell eines

Schlechteren. Zur Finanzierung der Napoleonischen Kriege wurden große Mengen Geld benötigt. So entschloss man

sich, wie schon während des Siebenjährigen Krieges, das Papiergeld zu vermehren. Der Gesamtumlauf der Scheine

stieg von 74 Millionen im Jahr 1797 auf 1061 Millionen 1811. Längst war die Schere zwischen den

Stadt-Banco-Zetteln (Papiergeld) und den zu ihrer Deckung ursprünglich vorgesehenen Silbermünzen so weit

auseinandergeklafft, dass man die Einwechselbarkeit der Scheine gegen Metallgeld hatte aufgeben müssen. Die

Banco-Zettel verloren ständig an Kaufkraft, eine allgemeine Teuerung und Verelendung breiter

Bevölkerungsschichten war die Folge.

Entsprach Beethovens "Gehalt" von 4000 Gulden B.Z. (Banco-Zettel, Papiergeld) bei Abschluss des Vertrags im

Frühjahr 1809 schon nur 1620 Gulden C.M. (Conventionsmünze, Silberwährung) - die 600 Dukaten aus Kassel hätten

rund 2700 Gulden C.M. ausgemacht - so waren es im August 1810 nur noch 890 Gulden, im Dezember 1810, als der

niedrigste Kurs mit fast 10:1 erreicht war, gerade noch 416 Gulden.

Klaviersonate Es-Dur op. 81a

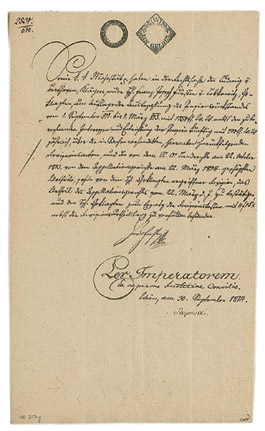

Die österreichische Regierung musste schließlich erkennen, dass ein Staatsbankrott unabwendbar wurde und auf

Anraten des Hofkammerpräsidenten Graf Wallis wurde 1811 zu dem Radikalmittel gegriffen, das Papiergeld zu

entwerten. Die bald auch "Bankrottpatent" genannte Verfügung Kaiser Franz I. vom 20. Februar 1811 bestimmte eine

Herabsetzung der umlaufenden Banco-Zettel auf ein Fünftel ihres Nominalwertes. Die am 15. März in Kraft tretende

Verordnung sah den Umtausch in so genannte "Einlösungsscheine" der neuen "Wiener Währung" (W.W.) bis zum 31.

Januar 1812 vor.

Um den Verlust für die bis zum Inkrafttreten der Verfügung abgeschlossenen privatrechtlichen Verträge, also

Renten, Pensionen etc., nicht allzu krass ausfallen zu lassen, wurde der neue Wert solcher Zahlungen gemäß des

bei Abschluss des Vertrags herrschenden Banco-Zettel-Kurses berechnet. Hierfür wurde eine Skala aufgestellt. Der

Wert für März 1809 betrug 248, d.h. der bei Vertragsabschluss festgelegte Betrag wurde als das 2,48-fache der

nun zu zahlenden Summe angesehen.

Beethovens Arbeitsstipendium von Fürst Lobkowitz, Fürst Kinsky und Erzherzog Rudolph

Probleme mit der Auszahlung I

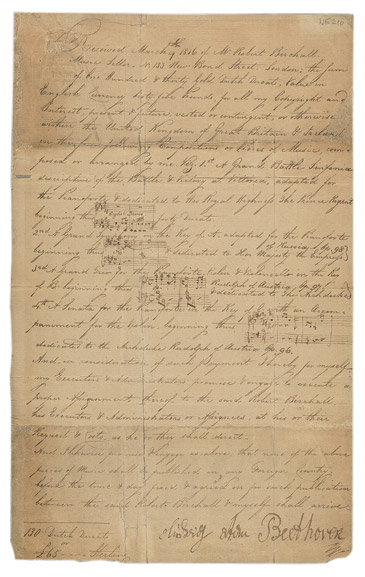

Beethoven versuchte nun, bei seinen Stiftern zu erwirken, dass eine Umrechnung nach der Skala nicht vorgenommen

werde, sondern die jeweilige Summe statt in Banco-Zetteln voll in Einlösungsscheinen ausgezahlt würde. Obwohl

laut Beethovens Beteuerungen alle drei zunächst ihr Einverständnis erklärten, erhielt er de facto in der

Folgezeit nur von Erzherzog Rudolph den vollen Betrag.

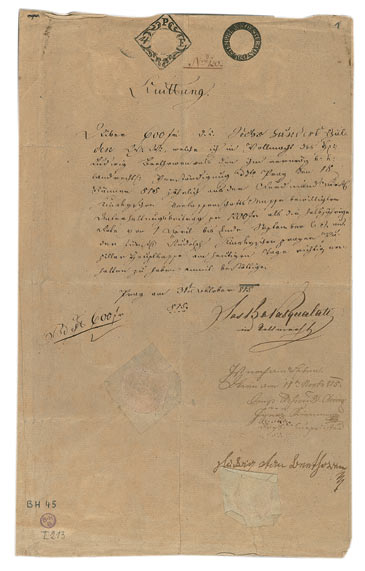

Quittung für die Hauptkasse des Erzherzogs Rudolph

Infolge der äußerst gespannten wirtschaftlichen Verhältnisse hatte sich Fürst Lobkowitz hoch verschuldet. Seit

September 1811 blieben seine Zahlungen aus. Am 1. Juni 1813 musste sein Vermögen zunächst unter eine

"freundschaftliche Administration", ein halbes Jahr später schließlich unter staatliche Administration gestellt

werden. Hierdurch wurden dem Fürsten alle Dispositionsrechte über sein Eigentum aberkannt; er musste seine

Kapelle auflösen und Wien verlassen.

Gerichtsakten zum Prozess gegen Fürst Lobkowitz

In Anbetracht des drohenden Konkurses reichte Beethoven beim niederösterreichischen Landrecht Klage gegen den

Fürsten ein, der in erster Instanz stattgegeben wurde. Am 22. Oktober 1813 wurde Lobkowitz zur Zahlung der

rückständigen Pension sowie der künftigen in vollem Nennwert in Wiener Währung verurteilt. Die gegnerische

Partei legte beim niederösterreichischen Appellationsgericht Berufung ein und Fürst Lobkowitz wurde am 22. März

1814 die Möglichkeit eingeräumt, durch Ablegung eines "Haupteides" Beethovens Beweismittel, eine mündliche

Zusage des Fürsten, zu entkräften. Daraufhin wandte sich die lobkowitzische Seite im Hofrekurs an den Kaiser,

der jedoch die Verfügung des Appellationsgerichts bestätigte. Da Fürst Lobkowitz sich weigerte, vor Gericht

einen Eid abzulegen, trat am 19. April 1815 das ursprüngliche Urteil in Kraft. Bis Ende August 1815 hat

Beethoven dann die rückständige Summe in drei Raten erhalten.

Beethovens Arbeitsstipendium von Fürst Lobkowitz, Fürst Kinsky und Erzherzog Rudolph

Probleme mit der Auszahlung II

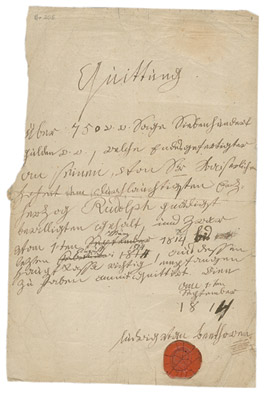

Auch die Zahlungen aus der Kinskyschen Kasse musste Beethoven erst in komplizierten Gerichtsverfahren einklagen.

Obwohl Fürst Kinsky im Januar 1812, also bevor Beethoven mit seiner Bitte um volle Auszahlung an ihn trat, an seine

Wiener Kasse die Anweisung gegeben hatte, Beethovens Gehalt nach der Skala umgerechnet auszuzahlen, trat eine

längere Verzögerung ein. Am 2. November 1812 starb der Fürst an den Folgen eines Reitunfalls. Mit der Bitte um volle

Ausstellung in Einlösungsscheinen und dem Hinweis auf die ausstehenden Zahlungen wandte sich Beethoven nun an die

Fürstin Karoline Kinsky, die jedoch nicht ohne die Zustimmung des Mitvormunds und der Vormundschaftsbehörde

entscheiden konnte. Letztendlich wurde am 18. Januar 1815 durch die Prager Landrechte der Kinsky-Anteil rückwirkend

ab dem Todestag des Fürsten auf 1200 Gulden W.W. gerichtlich festgelegt.

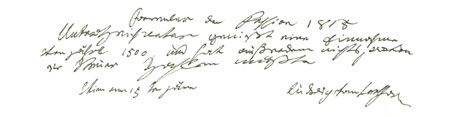

Die Quittung bezieht sich auf die erste der Zahlungen nach der Entscheidung der Prager Landrechte. Das Stipendium

sollte in zwei halbjährlichen Raten zu je 600 Gulden W.W. ausgezahlt werden. Beethoven musste auf offiziellem Papier

in Form eines Stempelbogens eine Quittung erstellen, die außer dem Siegel und der eigenhändigen Unterschrift auch

eine Beglaubigung darüber enthalten musste, dass es sich bei dem Empfänger um eine lebende Person handelt

(ausgestellt von einem Pfarramt als standesamtlicher Instanz).

Quittung für die Fürstlich Kinskysche Hauptkasse

Die Zahlungen aus der Kinskyschen Kasse erfolgten häufiger mit einiger Verspätung. Zur Beschleunigung

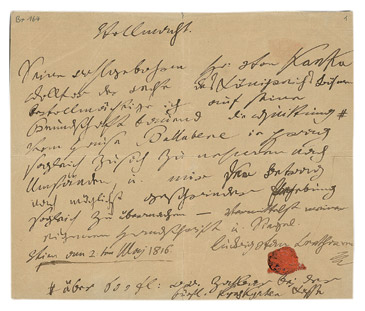

bevollmächtigte Beethoven seinen Rechtsanwalt Nepomuk Kanka, der ihn schon im Gerichtsverfahren unterstützt hatte.

Ursprünglich sollte die Auszahlung über das Prager Bankhaus Ballabene erfolgen, aber im beiliegenden Brief an Kanka

schrieb Beethoven: "Pasqualati sagte heute nach einem Monath und 6 Tägen, daß das Haus Ballabene zu groß für d.g.

sey, daher muß ich schon Ihre Kleinheit (so wie ich mir auch nichts daraus mache, so klein zu seyn Andern zu dienen)

in Anspruch nehmen."

Vollmacht für Kanka in Prag

Beethoven informierte Kanka am 1. Mai 1816 auch über sein Vorhaben, der Fürstin Kinsky ein Werk zu widmen: "Der

Fürstin Kinsky ist eben eine dedication auf der Post von mir an selbe übergeben worden, hiezu werde ich denn noch

einen Brief nachsenden, worin ich in der Respektvollsten Manier um das anhalten werde, was mir rechtsmäßig zukommt".

Ein solcher Brief ist zwar nicht erhalten, möglicherweise auch nie geschrieben worden. Beethoven muss sich nach den

langwierigen Verhandlungen um die Höhe seines Gehaltes eigentlich darüber im Klaren gewesen sein, dass ein

neuerlicher Versuch ebenfalls zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. So beließ er es wohl bei dem für sich

sprechenden Titel "An die Hoffnung".

Lebenshaltungskosten in Beethovens Wien

Zusammensetzung und Bedarf

Die Verhältnisse in Beethovens Wien waren deutlich andere als heute und lassen sich deshalb nicht unmittelbar

vergleichen. Vielmehr muss man für ein objektives Bild Beethoven in seiner eigenen Zeit sehen. Die

Lebenshaltungskosten setzten sich im Wesentlichen zusammen aus den Ausgaben für Lebensmittel, Miete und

Kleidung. Der Zeitgenosse Johann Pezzl kam in seiner "Neuen Skizze von Wien" für 1804 zu dem Ergebnis, dass der

Mindestbedarf für "einen Mann, der einzeln, ohne Glanz, ohne öffentliches Amt, ganz in der Stille für sich

selbst leben, und nur mit Leuten vom Mittelstande umgeben will", bei 967 Gulden lag. Allerdings erwähnte er

weiter "Will der Mann doch von Zeit zu Zeit, wie natürlich, die Spectakeln besuchen, sich ein Buch anschaffen,

irgend eine öffentliche oder private Ergötzlichkeit mitmachen, so kömmt er unter 1200 fl. jährlich nicht mehr

zurechte." Um eine Vergleichbarkeit mit heutigen Lebenshaltungskosten zu erhalten, muss man diese Ausgaben für

das "Vergnügen" natürlich einbeziehen. Aber auch dann entfielen immer noch 41% auf Lebensmittel (ohne

"Freizeitvergnügen" waren dies sogar 52%), wogegen wir heute gerade einmal ein Fünftel für Lebensmittel

aufwenden. Auch Kleidung war deutlich teurer als heute, damals 19%, heute nur 6%. Entgegengesetzt entfällt heute

mit 37% der größte Teil auf Wohnung mit Nebenkosten, damals waren das nur 14%. Rechnet man das Budget unter

Zuhilfenahme der Entwicklung der Lebensmittel- und Mietkosten für das Jahr 1809 hoch, so ergibt sich ein Wert

von 1600 Gulden. Die Unterstützung, die Beethoven anfänglich von seinen Mäzenen bekam, betrug also fast das

Zweieinhalbfache des Budgets des "Mannes vom Mittelstand". In den extremsten Jahren 1816 und 1817 hingegen lag

die Rente mit 3400 Gulden W.W. sogar unter dem Pezzl-Budget von ca. 3750 Gulden W.W.

Übersicht der Satzungen, Februar 1809

Die Aufstellung von Pezzl belegt also, warum gerade die Lebensmittelpreise so ausschlaggebend waren. Zeigen

zeitgenössische Darstellungen bereits für Beethovens erste Wiener Jahre einen deutlichen Preisanstieg der

Lebensmittel, so spitzte sich die Lage mit der Besetzung Wiens durch Napoleons Truppen im Mai 1809 weiter zu und

führte schließlich zu einer echten Versorgungsnotlage in der Stadt. In der zweiten Jahreshälfte stiegen die

Lebensmittelpreise um 50%. Die Preise für Mehl, Brot, Fleisch, Fisch, Kerzen, Seife, Bier und Brennholz waren in

Form von "Satzungspreisen" staatlich festgelegt. Als selbst diese Taxen erhöht wurden, gestaltete sich das Leben

immer schwieriger. Im Februar kostete ein Pfund Rindfleisch noch 18, im September schon 27 Kreuzer; alle anderen

Preise passten sich der Marktlage an und waren für die breite Bevölkerung kaum bezahlbar.

Auch Beethoven äußerte sich entsprechend. Um gegenüber seinem Leipziger Verleger Breitkopf & Härtel zu

begründen, warum er weiterhin auf dem geforderten Honorar in Silbermünze Konventionswährung für ein Werkpaket

bestehen musste, schrieb er: "Wir bezahlen jetzt 30 fl. für ein Paar Stiefel, 60 auch 70 fl. für einen Rock etc.

hol der Henker das ökonomisch-Musikalische - meine 4000 fl. waren voriges Jahr, ehe die Franzosen gekommen

etwas, dieses Jahr sind es nicht einmal 1000 fl. in Konvenzionsgeld". Zum Vergleich: 1792 notierte Beethoven für

Stiefel 6 Gulden, nun - 1810 - kosteten sie 30 Gulden, also das Fünffache.

Schriftlicher Dialog mit Haslinger

Die Lebensmittelkosten stiegen zwar schneller und unregelmäßiger an als die Mieten, aber auch die Mietpreise

waren der Inflation und Teuerung unterworfen. 1816 zahlte Beethoven dem Grafen Lamberti eine mehr als zehnmal so

hohe Miete (1100 Gulden W.W., entsprechen 5500 Gulden B.Z.) wie die, welche er sechs Jahre zuvor im

Pasqualati-Haus bezahlte hatte (500 Gulden B.Z.).

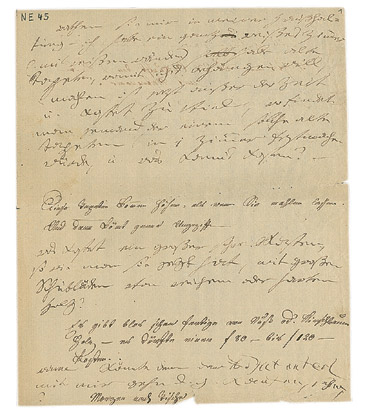

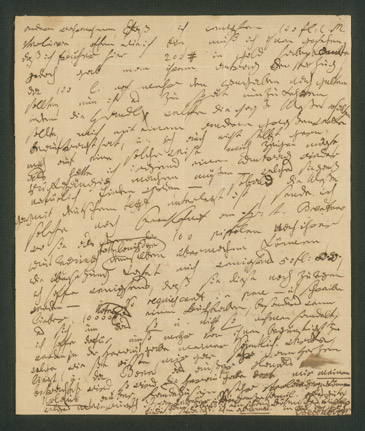

Dass Beethoven sich in hauswirtschaftlichen Fragen oft beraten ließ, zeigt die ausgiebige diesbezügliche

Korrespondenz mit Nannette Streicher, Inhaberin und treibende Kraft einer der führenden Klavierbauwerkstätten

Wiens.

Der mit Beethoven befreundete Musikverleger Tobias Haslinger half ihm im Oktober 1817 beim Umzug von seinem

Sommerwohnsitz in die Stadtwohnung. Möglicherweise ließ Beethoven sich in diesem Zusammenhang über Tapeten und

Schubladenkommoden beraten.

Lebenshaltungskosten in Beethovens Wien

Ausgaben für Lebensmittel

Nach zwei vorausgegangenen Missernten erreichte die extreme Inflation und Teuerung 1817 einen zweiten Höhepunkt.

Viele Lebensmittelpreise hatten sich erneut verdoppelt oder sogar verdreifacht. Auch der Wiener Kongress hatte

Unsummen verschlungen. So erstaunt es nicht, dass Beethoven im Juni 1815 gegenüber Johann Peter Salomon die

Befürchtung äußerte, "daß mein Gehalt zum 2tenmal zu Nichts werde". Die Börse notierte zu der Zeit einen

Wechselkurs von 100 Gulden C.M. zu 400 Gulden 50 Kreuzer W.W. Erst in späteren Jahren, um 1820, stabilisierte

sich der Kurs bei 100 : 250.

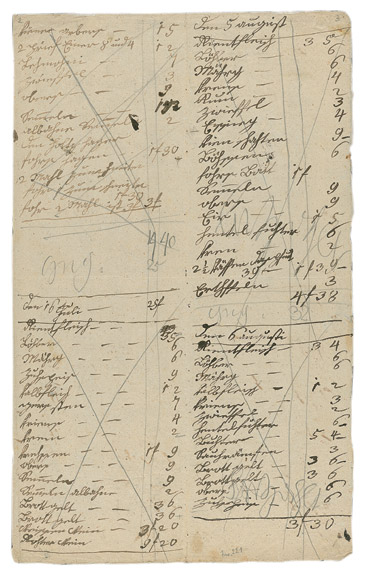

Zwei Blätter aus einem Haushaltsbuch

Aufgrund seiner finanziellen Engpässe und des zunehmenden Misstrauens, welches durch seine Taubheit verstärkt

wurde, zwang Beethoven seine Haushälterinnen, über alle Besorgungen Buch zu führen. In diesen Haushaltsbüchern

wurden sowohl die einzelnen Posten als auch die dafür ausgegebenen Beträge verzeichnet. Beethoven kontrollierte

die Auflistungen, vermerkte, wie viel Geld er seiner Haushälterin gegeben und was er zurückerhalten hatte und

strich die Seite schließlich durch, zum Zeichen, dass sie bereits geprüft worden war.

Lebenshaltungskosten in Beethovens Wien

Klavierpreise

Kosten für den Neffen

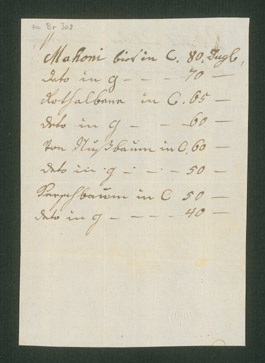

Die abgebildete Preisliste nennt die Preise für Klaviere von Anton Moser, der zwar nicht zu den ersten, aber zu

den soliden, preiswerten Klavierbauern Wiens gehörte. Die unterschiedlichen Preise von 40 bis 80 Dukaten ergeben

sich aus dem verwendeten Furnier und dem Tonumfang: Kirschbaum war am billigsten, Mahagoni am teuersten. Der

Tonumfang betrug entweder vom Kontra-F bis g´´´ (5 Oktaven plus Sekunde) oder bis c´´´´ (5 ½ Oktaven). Bei

anderen renommierten Klavierbauern kosteten Flügel mit Mahagoni-Furnier und Bronzebeschlägen 100 Dukaten, in

einfacher Ausführung z.B. bei Nannette Streicher mindestens 66 Dukaten. Mitte der 1820er Jahre kosteten

Instrumente aus ihrer Werkstatt zwischen 80 Dukaten für einfache, flügelförmige Klaviere in Nussholz mit einen

Tonumfang von 6 Oktaven und 165 Dukaten für 6 ½ oktavige mit Mahagoni-Furnier und aufwändigen Beschlägen. Bei

anderen Klavierbauern waren einfache Tafelklaviere bereits für 33 Dukaten zu haben.

Beethoven hat gelegentlich Instrumente vermittelt bzw. ausgewählt. Er selbst musste aber wohl nie ein Instrument

käuflich erwerben. Als prominenter Pianist und Komponist konnte er auf Leihgaben und Geschenke renommierter

Klavierbauer zurückgreifen, die sich des Werbeeffektes sicher sein konnten.

Nach dem Tod seines Bruders Kaspar Karl im November 1815 übernahm Ludwig van Beethoven im folgenden Jahr die

Vormundschaft für seinen Neffen Karl. Am 10. Mai 1817 verglichen sich Beethoven und seine Schwägerin Johanna

über die Verlassenschaft des Bruders. Er einigte sich mit ihr, dass sie die Hälfte ihrer Witwenpension als

Beitrag zur Erziehung ihres Kindes abgeben sollte. Außerdem erhielt Karl 2000 Gulden W.W. aus dem Erbteil seines

Vaters. Die Witwe erhielt das Haus 121 in der Alservorstadt zum alleinigen Eigentum. Da das Verhältnis des

Komponisten zu seiner Schwägerin ausgesprochen belastet war, versuchte er immer wieder, die Mutter von der

Vormundschaft für ihr Kind auszuschließen. Es entbrannte ein langwieriger Rechtsstreit, der sich bis 1820

hinzog.

Neffe Karl van Beethoven (1806-1858)

Vertrag mit Johanna van Beethoven

Karl besuchte zunächst eine Reihe verschiedener Schulen, so auch das Institut des Cajetan Giannattasio del Rio.

Die Schulgebühren beliefen sich auf 275 Gulden W.W. im Quartal. An Ferdinand Ries, der in London ein

Benefizkonzert für ihn organisieren wollte, schrieb Beethoven am 8. Mai 1816: "mein Gehalt beträgt 3400 fl. in

Papier - 1100 Haußzins bezahle ich mein bedienter mit seiner Frau bis beynahe 900 fl. rechnen sie, was also noch

bleibt, dabey habe ich meinen kleinen Neffen ganz zu versorgen, bis jezt ist er im Institute dies kostet bis

1100 fl., u. ist dabey doch schlecht, so daß ich eine Ordentliche Haußhaltung einrichten muß, um ihn zu mir zu

nehmen - wie viel man verdienen muß um hier nur leben zu können". Später wohnte Karl dann vorübergehend bei

seinem Onkel und besuchte die Wiener Universität, bevor er 1825 an das Polytechnikum in Wien überwechselte.

Schließlich schlug er jedoch eine militärische Laufbahn ein.

Beethoven und seine Verleger

Seine Verkaufsstrategien

Die Honorare, die Beethoven von seinen Verlegern erhielt, waren wohl seine wichtigste Einnahmequelle. Seine

zunehmende Schwerhörigkeit raubte ihm ein wesentliches berufliches und finanzielles weiteres Standbein, nämlich

Auftritte als ausübender Künstler. So wurde er zu einem geschickten Verhandlungspartner und Taktierer. Als

Komponist wollte Beethoven frei und unabhängig bleiben und zeitlose Werke für ein internationales Publikum

schaffen; Auftragswerke bildeten die Ausnahme zur Regel. Allerdings bot er bedeutende Werke adeligen Mäzenen vor

der Drucklegung gegen ein Honorar für eine vorübergehende exklusive Nutzung von ca. 6 bis 12 Monaten an.

Anschließend wurde das Werk dann meist verschiedenen Verlegern angeboten, die dadurch in Konkurrenz zueinander

traten. Vereinbart wurden feste Einmalhonorare, die auch die weitergehende Nutzung über Übertragungen in

kleinere Besetzungen abdeckten. Am Umsatz gab es dann keine weitere Beteiligung. Nachdrucke gedruckter oder

Abschriften ungedruckter oder gedruckter Werke, die in professionellen Kopistenbüros erstellt und vertrieben

wurden, brachten dem Komponisten keinerlei Einnahme.

Die Verleger machten sicherlich größere Gewinne mit jenen Komponisten, die weit geringere Honorare erhielten und

beim Schreiben stets die Möglichkeiten einer breiten Käuferschicht im Auge behielten. Werke von Beethoven zu

verlegen hob allerdings Prestige und Renommée der Verleger, und so lohnte es sich zumindest über viele Jahre

gesehen (weil Beethovens Werke im Repertoire blieben und später hohe Neuauflagen möglich waren), auch, wenn das

Honorar für Beethoven oft mehr als die Hälfte der Gesamtkosten einer Druckausgabe ausmachte.

Brief an Breitkopf & Härtel vom 2. Januar 1810

Beethoven verkaufte 1809 dem Leipziger Musikverlag Breitkopf & Härtel, dem er einige Jahre "vor allen andern den

Vorzug" gab, ein Werkpaket bestehend aus dem Oratorium "Christus am Ölberg" op. 85, der Oper "Leonore" op. 72

und der Messe in C-Dur op. 86 für das Gesamthonorar von 250 Gulden C.M. Entgegen der Abmachung war ihm der

Betrag jedoch vollständig in Papiergeld angewiesen worden, dessen Kurs von Tag zu Tag weiter fiel. Deshalb

forderte er die Rücknahme der Banco-Zettel und Auszahlung in Silberwährung.

Einige Monate später verlangte Beethoven für ein weiteres großes Werkpaket (opp. 74 bis 86) 250 Dukaten. Als der

Verleger versuchte, ihn auf 200 Dukaten herunterzuhandeln, reagierte er mit folgenden Worten: "ich habe nicht

zum Endzweck, wie sie glauben, ein Musikalischer Kunstwucherer zu werden, der nur schreibt, um reich zu werden,

o bewahre, doch liebe ich ein Unabhängiges Leben, dieses kann ich nicht anders als ohne ein kleines Vermögen,

und dann muß das honorar selbst dem Künstler einige Ehre, wie alles was er unternimmt hiermit umgeben seyn muß,

machen, ich dörfte keinem Menschen sagen, daß mir Breitkopf und Härtl 200 # für diese Werke gegeben - sie als

ein Humanerer und Weit Gebildeterer Kopf als alle andern Musikalischen Verleger dörften auch zugleich den

Endzweck haben den Künstler nicht bloß nothdürftig zu bezahlen, sondern ihn vielmehr auf den weg zu leiten, daß

er alles das ungestört leisten könne, was in ihm ist, und man von außen von ihm erwartet -".

Holländischer Dukat avers

Eigentumsbestätigung und Quittung für Birchall

Beethoven bot seine Werke auch gleichzeitig mehreren Verlegern für die verschiedenen europäischen Märkte an,

geknüpft an die Bedingung, dass die Ausgaben gleichzeitig erscheinen mussten, damit kein Verleger Schaden

erlitt. Die Märkte waren relativ klar getrennt zwischen Österreich und einem politisch kleingliedrigen

Deutschland (mit Leipzig, Bonn, Berlin, Mainz) sowie Frankreich und England. An den Londoner Verleger Robert

Birchall trat er die Eigentums- und Verlagsrechte des Klavierauszugs der Schlachtensinfonie "Wellingtons Sieg

oder die Schlacht bei Vittoria" op. 91, des Klavierauszugs der 7. Sinfonie op. 92, des Klaviertrios op. 97 sowie

der Violinsonate op. 96 für das Vereinigte Königreich und Irland gegen ein Honorar von 130 holländischen Dukaten

ab. Der Wiener Verleger Steiner musste seine Ausgabe des Klavierauszugs der Schlachtensinfonie - eines der

wenigen Gelegenheitswerke, die in besonderem Maße auf Publikumsakzeptanz zielten - deshalb noch etwas

zurückstellen.

Beethoven und seine Verleger

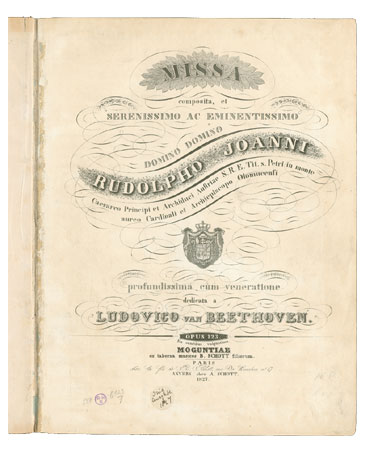

Der Fall "Missa solemnis"

Die komplexesten und zugleich auch bedenklichsten Verkaufsbemühungen unternahm Beethoven ausgerechnet bei seiner

größten kirchenmusikalischen Komposition, der Missa solemnis, die er damals auch als sein bedeutendstes Werk

ansah.

Brief an Simrock vom 28. November 1820

Bereits im Februar 1820, einen Monat vor der Inthronisation seines Schülers Erzherzog Rudolph als Erzbischof von

Olmütz, zu der die Messe hätte ursprünglich erklingen sollen, aber letztlich fast drei Jahre vor ihrer

endgültigen Fertigstellung, einigte sich Beethoven mit seinem alten Bonner Kollegen Nikolaus Simrock auf ein

Honorar von 100 Louis d´or. Obwohl Simrock mehrfach betont, dass er den Wert des Louis d´or mit dem Friedrichs

d´or bzw. der Pistole gleichsetze (dessen Wert lediglich 7,5 Gulden C.M. entsprach), fühlte Beethoven sich

letztlich übervorteilt, da er selbst stets von 9 Gulden ausgegangen war. So hatte er sich denn auch von seinem

Freund Franz Brentano einen Vorschuss von 900 Gulden C.M. auf das Honorar geben lassen, den er erst drei Jahre

später in zwei Raten zurückzahlen konnte. Beethoven nahm nun parallel Verhandlungen mit den Verlegern Peters in

Leipzig und Artaria in Wien auf, denen weitere folgten. Schließlich wurde die Messe 1824 für 1000 Gulden C.M. an

den Verlag Schott in Mainz verkauft, gemeinsam mit der 9. Sinfonie, die 600 Gulden C.M. einbrachte.

Vor der Drucklegung bot Beethoven die Missa solemnis in von seinen eigenen Kopisten hergestellten Abschriften 28

europäischen Fürstenhöfen für jeweils 50 Dukaten an. 10 Bestellungen gingen ein. Dies brachte ihm einen

zusätzlichen Gewinn von 1650 Gulden C.M.

Beethoven als Konzertveranstalter

Wie damals durchaus üblich betätigte sich Beethoven auch als Konzertveranstalter. Benefizkonzerte zugunsten eines

Musikers oder Komponisten, die so genannten Akademien, waren jedoch immer mit einem hohen finanziellen Risiko

behaftet. In der Regel fungierte der Komponist, der seine neuen Werke aufführen oder der Virtuose, der seine

Fähigkeiten dem Publikum vorführen wollte, selbst als Veranstalter, was zu einer sehr beträchtlichen

zusätzlichen, oft als lästig und besonders mühsam empfundenen Arbeitsbelastung führte. Er musste sich um die

Zusammenstellung des Programms, die Musiker, die Bewerbung der Veranstaltung sowie den Kartenvorverkauf kümmern.

Außerdem musste ein geeigneter Raum - ein Theater oder ein Mehrzweckraum wie z.B. die Redoutensäle - angemietet

werden. Der erste öffentliche ausschließlich für Konzerte bestimmte Saal wurde erst 1831 durch die 1812

gegründete Gesellschaft der Musikfreunde erbaut.

Beethoven gelang es, für seine erste eigene Akademie am 2. April 1800 das "National-Hof-Theater nächst der Burg"

zur Verfügung gestellt zu bekommen. Hierbei gereichte ihm die Widmung seiner Klaviersonaten op. 14 im Jahre 1799

an die Frau des Direktors der beiden Hoftheater Josephine von Braun sicherlich zum Vorteil. Auf dem Programm

standen laut Anschlagzettel eine Sinfonie von Mozart, zwei Stücke aus Haydns "Schöpfung", ein Klavierkonzert von

Beethoven (vermutlich die Nr. 1, op. 15), sein Septett op. 20 und die 1. Sinfonie op. 21, außerdem eine freie

Fantasie auf dem Klavier. Solche langen Mischprogramme, bei denen zwischen die großen Instrumentalstücke kleine

Gesangsstücke eingestreut waren, waren damals üblich. Wahrscheinlich war das Konzert finanziell erfolgreich,

auch wenn Beethoven entgegen der sonst üblichen Gepflogenheiten nur Eintrittsgeld "wie gewöhnlich" verlangt

hatte. Der Optimismus, mit dem er sich im Juni 1801 gegenüber seinem Jugendfreund Franz Gerhard Wegeler äußerte,

indem er für seine Zukunft in Wien erwartete, jedes Jahr das Theater für eine Akademie zu erhalten, spricht

jedenfalls für einen solchen Erfolg. Letztendlich fanden jedoch in den verbleibenden 26 Wiener Jahren

tatsächlich nur acht Benefizkonzerte zu seinen Gunsten statt, wovon nur vier finanziell erfolgreich waren.

Allerdings waren diese Akademien wohl auch eine gute Gelegenheit für bei solchen Anlässen durchaus übliche

großzügige Dotationen des Adels.

Hofburgtheater in Wien um 1825

Anschlagzettel für die Akademie am 2. April 1800

Prominentestes Beispiel sind die Konzerte, die Beethoven während des Wiener Kongresses gab. Von September 1814

bis Juni 1815 waren die führenden Regenten Europas in Wien versammelt. In ihrem Gefolge befanden sich Diplomaten

und Aristokraten, es wurde ein ausladendes Programm mit Bällen, Opernaufführungen und Konzerten geboten. Nach

dem Erfolg des sinfonischen Schlachtengemäldes "Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria" op. 91, das

genau den patriotischen Nerv der Zeit getroffen hatte, nutzte Beethoven erneut die Gunst der Stunde und

komponierte in kürzester Zeit die bombastische Kantate "Der glorreiche Augenblick" op. 136 nach rein

kommerziellen Gesichtspunkten. Vor einer begeisterten Hörerschaft und den versammelten Staatsoberhäuptern wurde

dann am 29. November 1814 noch einmal "Wellingtons Sieg" sowie die 7. Sinfonie und die neue Kantate gegeben. Das

Konzert wurde am 2. Dezember zu Beethovens Gunsten und am 25. Dezember zugunsten des Bürgerspitals St. Marx

wiederholt. Die Ausgaben für die ersten beiden Veranstaltungen betrugen 5108 fl. W.W. Dass Beethoven im Jahre

1814 mit seinen Konzerten trotzdem mehr verdiente als in allen anderen Jahren zusammen, ist sicher nicht zuletzt

auch der Zarin von Russland zu verdanken. Die Wiener "Friedensblätter" vom 24. Dezember 1814 berichteten, dass

sie Beethoven mit einem "grossmüthigen Geschenk von 200 Dukaten" unterstützt habe.

"Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria" op. 91

"Der glorreiche Augenblick" op. 136

Widmungen und Auftragswerke

Mit der eigens für die Zarin von Russland komponierten Polonaise op. 89 wollte Beethoven sich möglicherweise für

ihre großzügige Unterstützung seiner beiden Akademien beim Wiener Kongress bedanken. Allerdings erhielt er von

ihr auch noch ein Widmungsgeschenk von 50 Dukaten. Außerdem honorierte sie die bereits 1803 erschienenen und

ihrem Mann, Zar Alexander I., gewidmeten Violinsonaten op. 30 nachträglich mit 100 Dukaten. Dies sind aber schon

die einzigen Widmungen, von denen bekannt ist, dass sie sich direkt in klingender Münze ausgezahlt haben, obwohl

Beethoven diese Absicht sicher auch mit einigen anderen Zueignungen verfolgt hatte.

Polonaise für Klavier C-Dur op. 89

Elisabeta Alexejewna, Zarin von Russland (1779-1826)

Für die Widmung der den englischen Sieg verherrlichenden Schlachtensinfonie "Wellingtons Sieg oder die Schlacht

bei Vittoria" op. 91 an den Prinzregenten von England, späterer König George IV., erhoffte sich Beethoven

sicherlich eine glänzende Honorierung. Zeit seines Lebens erhielt er jedoch keinerlei Anerkennung dafür, obwohl

er auch später noch zahlreiche Versuche unternahm, den englischen König auf diese Unterlassung hinzuweisen. Für

die Widmung der 9. Sinfonie op. 125 an den preußischen König Friedrich Wilhelm III. hatte sich Beethoven die

Verleihung eines Ordens erhofft, erhielt aber lediglich einen wohl minderwertigen Ring und ein nüchternes

Dankschreiben. Trotzdem profitierte er von solchen Widmungen, da diese in den Augen der Öffentlichkeit den Rang

eines Werkes unterstrichen.

Viele Widmungen an seine Mäzene sprach Beethoven sicherlich in erster Linie aus Dankbarkeit aus. Eine Zueignung

war nicht nur für ihn selbst positiv, indem er seine Verehrung öffentlich zeigen konnte, sondern auch für den

Geehrten, der sich mit "seinem" Werk in der Öffentlichkeit schmücken konnte. Zahlenmäßig überwiegen die

Widmungen an seine adeligen Gönner weit jene aus rein freundschaftlicher Verbundenheit.

Violinsonate c-Moll op. 30 Nr. 2

Die wenigen Auftragswerke komponierte Beethoven für adelige Gönner (Streichquartette opp. 127, 132 und 130 für

Fürst Galitzin, Messe op. 86 für Fürst Nikolaus II. Esterházy), Musikgesellschaften (9. Sinfonie für die

Londoner Royal Philharmonic Society), Theater (z.B. die Schauspielmusiken opp. 113 und 117 für das Theater in

Pest) und Verleger (z.B. die Volksliedbearbeitungen für den schottischen Verleger George Thomson). Einige

Auftragswerke verwirklichte Beethoven nicht. Hier ragt ob der Höhe des Honorars der Auftrag der Gesellschaft der

Musikfreunde in Wien, ein Oratorium zu Carl Bernards Text "Der Sieg des Kreuzes" zu schreiben, heraus. Trotz

einer Anzahlung von 400 Gulden W.W. und einem vereinbarten Honorar von 300 Dukaten führte Beethoven nur eine

kurze Skizze aus. Er konnte sich mit dem Textbuch nicht anfreunden. Dieses Beispiel zeigt in aller Deutlichkeit,

dass letztlich die Kunst, nicht das Geld seine Welt regierte.

Beethovens Vermögensverhältnisse

Verleger als "Bankersatz"

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen kam Beethoven immer wieder in Geldverlegenheiten. Fielen die

Zahlungen seiner Mäzene ab 1811 über drei Jahre fast vollständig weg, so entsprachen sie 1815, als sie endlich

wieder regelmäßig aufgenommen wurden, in keiner Weise der Kaufkraft von 1809. Die Rente konnte also ihren

ursprünglichen Zweck, den Komponisten jeglicher Sorge um alltägliche Geldnöte zu entheben, zumindest zeitweise nicht

erfüllen. Er musste immer wieder Darlehen bei verschiedenen Verlegern, aber auch bei Freunden wie den Brentanos und

bei seinem Bruder Johann aufnehmen.

Als sein Bruder Kaspar Karl 1813 schwer an Tuberkulose erkrankte, half Beethoven ihm mit einem Darlehen aus. Da es

nicht zurückgezahlt werden konnte, erhielt er den Betrag schließlich von seinem Verleger Sigmund Anton Steiner und

trat die Schuldforderung an diesen ab. Beethoven verpflichtete sich für den Fall, dass die vereinbarten

Rückzahlungstermine nicht eingehalten werden sollten, Steiner eine "ganz neue noch nirgend im Stich erschienene

Claviersonate" als Ausgleich, also unentgeltlich, zu überlassen sowie das Vorkaufsrecht für mehrere Werke zu

garantieren. Beethoven entschied sich für die Klaviersonate e-Moll op. 90, die somit eine Schuldentilgung eigener

Art darstellt.

Klaviersonate e-Moll op. 90

In den folgenden Jahren diente der Verleger Beethoven dann immer wieder als "Bankersatz", indem der Komponist

verschiedentlich Darlehen aufnahm, aber auch Gelder gewinnbringend anlegte. Am 16. Juli 1816 schrieb er an Steiner:

"sie sehn, daß ich vollkommenes Zutrauen in Sie seze, ich bitte sie nun Freundschaftlich Sorge zu tragen, daß mir

dieses mein einziges Kapital (kleines) so viel als möglich trage, u. eben so sicher als möglich". Es handelte sich

um einen Betrag von 4000 Gulden C.M., den Steiner zu 8% verzinste. Die Herkunft des Geldes ist unklar. Die Vermutung

liegt jedoch nahe, dass es sich um die Gewinne der Akademien von 1814 und die großzügigen Geschenke der Zarin

handelte.

Am 1. Juni 1816 wurde die "Privilegirte oesterreichische National-Bank" als unabhängige Aktiengesellschaft

gegründet. Mit dem Ziel der Währungskonsolidierung wurde das Papiergeld der Wiener Währung eingezogen und in dem

festgesetzten Verhältnis von 2,5 : 1 in neue Banknoten der ursprünglichen Conventions-Münze umgetauscht. Um 1820

hatte sich die Währung stabilisiert. Beethovens Arbeitsstipendium betrug nun 1360 Gulden, das entsprach ungefähr dem

Jahresgehalt eines Kapellmeisters. Die Musiker der Hofkapelle bekamen 400 bis 700 Gulden, was in etwa dem Gehalt

eines höheren Lehrers entsprach (die Musiker erzielten zusätzliche Nebeneinkünfte durch Unterricht und private

Aufführungen). Mittlere Beamte verdienten über 1000 Gulden, Beethovens Haushälterin bei freier Kost und Logis 129

Gulden.

In seiner Steuererklärung vom 15. Januar 1818 gab Beethoven als Einkommen lediglich 1500 Gulden W.W. an, das

entsprach dem Anteil von Erzherzog Rudolph an seinem Stipendium. Alle anderen Einkünfte aus dem Verkauf seiner Werke

und auch die Anteile der Fürsten Kinsky und Lobkowitz unterschlug er also. Die Klassensteuer war eine Vorstufe der

heutigen Einkommenssteuer und wurde seit 1800 erhoben. Ab 1802 hatten die Steuerpflichtigen ihre Einteilung in die

Steuerklassen entsprechend ihres Einkommens selber vorzunehmen und hierzu eine Erklärung abzugeben. Beethoven

verkürzte die offizielle Formulierung stark.

Beethovens Steuererklärung 1818

Beethovens Vermögensverhältnisse

Von Noten und Nöten

Beethoven forderte sein bei Steiner angelegtes Kapital nach drei Jahren zurück - ohne dass der Verleger Beethovens

Schulden abzog - und kaufte am 13. Juli 1819 davon acht Bankaktien der Oesterreichischen Nationalbank. Nachdem

verschiedene vereinbarte Termine für die Darlehensrückzahlungen abgelaufen waren, mahnte Steiner Beethoven Ende 1820

höflich, aber bestimmt an. Der Komponist hatte sich wohl bitter über den allerdings vorher ordnungsgemäß

festgelegten Zinssatz von 6% beklagt, der sogar unter dem Festzins für Beethovens Kapitalanlage lag.

"Mit Ihrer Aeusserung über meine Ihnen gesandte Rechnung bin und kann ich nicht zufrieden seyn; - denn ich habe

Ihnen an Interessen für baar darliehenes Geld 6% berechnet, wogegen ich Ihnen für Ihr bey mir liegen gehabtes Geld

8%, und diese vorhinein pünktlich, und auch Ihr Capital selbst prompt bezahlt habe. - Was also dem einen Recht ist,

muß dem Anderen billig seyn; zudem bin ich nicht in dem Falle, Gelder ohne Zinsen ausleihen zu können. - Ich habe

Ihnen als Freund in der Noth gedienet, ich habe auf Ihr Ehrenwort gebaut und geglaubt, und ich bin weder zudringlich

gewesen, noch habe ich Sie auf eine andere Art jemals geplagt, und muß daher wider die mir gemachten Vorwürfe

feyerlich protestiren. - Wenn Sie bedenken, daß mein Ihnen gemachtes Darlehen zum Theil schon in's fünfte Jahr

gehet, so werden Sie sich selbst bescheiden, daß ich nichts weniger, als ein zudringlicher Gläubiger war; ich würde

Sie auch jezt noch schonen und in Geduld abwarten, wenn ich auf Ehre, dermalen nicht selbst bey meinen

Unternehmungen Baarschaft höchst nothwendig hätte. - Wäre ich weniger überzeugt, daß Sie wirklich im Stande sind,

mir nun auch in der Noth Ihren Beystand leisten, und Ihr Ehrenwort halten zu können, ich würde, so schwer es mich

auch ankämme, noch recht gerne einige Zeit in Geduld stehen; allein wenn ich rückdenke, daß ich Ihnen selbst vor 17

Monaten baare f 4000 - Cmünz oder f 10000 - W.W. als Capital rückbezahlte, und bey dieser Rückzahlung auf Ihr

Ersuchen meine Gegenforderung nicht gleich damals abgezohen habe, so muß es mir nun doppelt schmerzlich fallen, daß

ich bey all meinem guten Willen und aus lauter Vertrauen auf Ihr Ehrenwort nun in Verlegenheit bin. - Ein Jeder weiß

am besten wo ihn der Schuh drückt, und in diesem Falle bin auch ich; daher beschwöre ich Sie wiederhollt, mich nicht

im Stiche sizen zu lassen, und Mittel auszufinden, meine Rechnung so schnell als möglich zu saldieren. -"

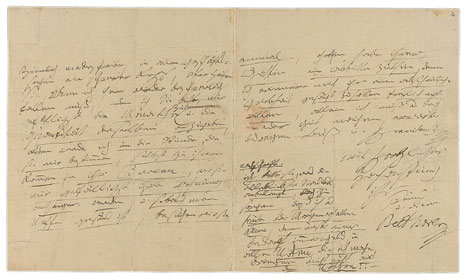

Brief Steiners an Beethoven vom 29. Dezember 1820

Beethoven merkte seine Überlegungen zu Herkunft und Zusammensetzung der Schulden an, die insgesamt 2420 Gulden W.W.

betrugen:

"die 1300 fl. w.w. sind wahrscheinlich 1816 oder 17 aufgenommen worden. - die 750 fl. w.w. noch später vieleicht

1819 - die 300 fl. sind schulden welche ich für die Frau. v. Beethoven vi - - de übernommen u. auch nur einige Jahre

betragen können - die 70 fl. dörften auch 1819 für mich bezahlt worden seyn."

Der erste Posten ist der Kredit, den Beethoven am 4. Mai 1816 erhalten hatte, der zweite das Darlehen vom 30.

Oktober 1819. Die 70 Gulden sind vielleicht mit einem Betrag von 72 Gulden in Verbindung zu bringen, den Steiner für

Beethoven im August 1816 an Bernard ausgezahlt hatte. Der letzte Posten von 300 Gulden entspricht ungefähr einer

Zinsschuld Johanna van Beethovens aus dem Jahre 1818. Beethoven schrieb ihr am 8. Januar 1824, dass er diese Schuld

abbezahlt habe.

Zur Tilgung der Schulden notiert Beethoven: "Nb: Zur bezahlung kann angewiesen werden jährl. 1200 fl. in

halbjährigen raten. -" Steiner hatte also insgesamt 520 Gulden W.W. an Zinsen zugeschlagen (1200 fl. C.M.

entsprechen 3000 fl. W.W.). Letztendlich musste Steiner bis zum Sommer 1824 auf die vollständige Rückzahlung der

gewährten Darlehen warten.

Brief an Salzmann, um den 8. Februar 1823

Das Zitat, das dieser Ausstellung den Titel gab, ist einem Brief Beethovens aus dem Jahre 1823 an Franz Salzmann,

den damaligen Oberbuchhalter der "Privilegierten Oesterreichischen Nationalbank" in Wien, entnommen. Beethoven

schuldete seinem Schneider 100 Gulden, dieser hatte ihm bereits mit einer Klage gedroht. Außerdem wollte er seinem

Freund Franz Brentano zumindest einen Teil des Geldes zurückzahlen, das dieser ihm drei Jahre zuvor als Vorschuss

auf das zu erwartende Honorar für die Missa solemnis geliehen hatte. Bevor Beethoven nun eine seiner Aktien erneut

belieh, wollte er sich die fällige Dividende auszahlen lassen. Deshalb schrieb er an Salzmann: "ich bedarf aber

wieder ihrer Hülfe, denn ich kann eben nicht mehr in der Welt als einige Noten so ziemlich niederschreiben, in allen

Geschäftssachen ein schwerer Kopf, verzeihen Sie, wenn ich ihnen wieder beschwerlich fallen muß, indem ich Sie

bitte, mir gefälligst die Monate zu benennen u. die Quantität derselben anzugeben." Und als "Nachschrift. Ich bitte

sie, was die allerliebste Dividende anbelangt, doch zu sorgen, daß ich es heute oder Morgen erhalten kann, denn

unser einer bedarf immer Geld u. alle Noten, die ich mache, bringen mich nicht aus den Nöthen!!"

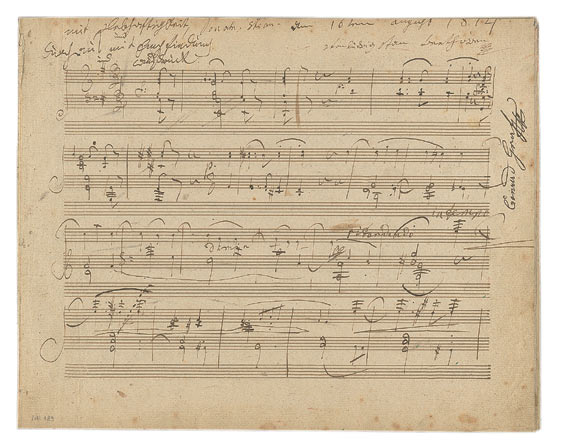

Kanon "Doktor, sperrt das Tor dem Tod", WoO 189

Beethoven verwendete dieses geistreiche Wortspiel zwischen Musik-Note und der Not zu verschiedenen

Gelegenheiten, so auch in dem Kanon, den er im Mai 1825 nach der Genesung von schwerer Krankheit seinem behandelnden

Arzt Dr. Anton Braunhofer schickte: "Doktor, sperrt das Tor dem Tod - Note hilft auch aus der Not". Braunhofer hatte

Beethoven um "einige unbedeutende Noten" gebeten, wichtig war ihm allein Beethovens Handschrift. Sind die Nöte im

Salzmann-Brief eindeutig finanzieller Natur, so hat die "Not" hier eine doppelte Bedeutung: einerseits hilft ihm das

Komponieren - die Note - aus der finanziellen Not, andererseits aber auch aus der durch die lange Krankheit

verursachten seelischen Notlage.

Beethovens Vermögensverhältnisse

Seine Aktien

Aktie der Privilegirten oesterreichischen National-Bank, ausgestellt auf Ludwig van

Beethoven

Beethoven hinterlegte seine Aktien immer wieder als Sicherheiten für Darlehen, er belieh sie und

löste sie später wieder aus. Außerdem erhielt er natürlich die Dividende, 30 Gulden C.M. jährlich, die hälftig im

Januar und Juli ausgezahlt wurden. Eine zusätzliche Ausschüttung aus den Gewinnen der Bank erfolgte als

außerordentliche Dividende nach dem jährlichen Rechnungsabschluss im Januar. Der Wertzuwachs war beachtlich. Hatte

Beethoven 1819 pro Aktie 500 Gulden bezahlen müssen, so stand ihr Kurs im März 1825 bei 1202 Gulden, hatte sich also

mehr als verdoppelt. Da Beethoven die Aktien stets als unveräußerliches Erbe für seinen Neffen Karl betrachtete,

machte er lieber Schulden, als dieses Vermögen zu schmälern. Trotzdem musste er im September 1821 eine Aktie

veräußern, da sich seine finanzielle Situation durch eine längere Krankheit deutlich verschlechtert hatte.

Hatte Beethoven seinen Neffen im Januar 1827 zum Alleinerben "von allem meinem Hab u. Gut worunter

hauptsächlich 7 Bankactien" erklärt, so folgte nach einer Beratung durch seinen Rechtsberater Bach und Stephan von

Breuning - mittlerweile Karls Vormund - wenige Tage vor seinem Tod der Nachtrag: "Mein Neffe Karl Soll alleiniger

Erbe seyn, das Kapital meines Nachlasses soll jedoch Seinen natürlichen oder testamentarischen Erben zufallen." Da

man Sorge hatte, dass Karl mit dem ihm zugedachten Erbe seine hoch verschuldete Mutter unterstützen würde, sollte

Karl nur die Erträge erhalten, das Kapital aber seinen eigenen Erben zufallen. Neben den beiden Aktien, die im

Besitz der Oesterreichischen Nationalbank sind, befinden sich zwei weitere in der Wiener Stadt- und

Landesbibliothek. Deren Aktienbriefe belegen, dass beide Aktien 1864 bzw. 1874 vom Gerichts-Depositen-Amt an die

Tochter von Karl und Caroline Barbara (geb. Nasken) van Beethoven, Karoline Johanna van Beethoven, übertragen

wurden.

Der bedeutendste Anteil an Beethovens Hinterlassenschaft entfiel mit rund 73% auf die Aktien, von deren Existenz nur

wenige Freunde und sein Bruder wussten. Beethoven, der insgesamt ein recht genügsames Leben geführt hat und nur

wenig bis gar kein Geld für Luxusgüter ausgegeben hat, starb also als vermögender Mann. Nur knapp 5% der Wiener

hinterließen gleich hohe oder höhere Werte, 77% lediglich ein Zehntel dessen oder weniger. Mit größter Vorsicht

lässt sich auf der Basis der von Roman Sandgruber ermittelten Umrechnungsfaktoren sein Nachlass auf etwa 145.000 EUR

beziffern. Nur zum Vergleich: Der Hofkapellmeister Antonio Salieri hinterließ das Dreifache, Joseph Haydn,

Kapellmeister und "Hauskomponist" bei Fürst Esterhazy, das Doppelte an Wert.

Beethoven litt sicherlich keine Not im Sinne eines "am Hungertuch nagenden Künstlers". Trotzdem sind seine immer

wiederkehrenden Klagen aber durchaus ernst zu nehmen, zeigen sie doch, dass die Sorge um seine wirtschaftlichen

Verhältnisse stets Teil seines Denkens war und auch sein musste, weil er ja eben keine feste Anstellung hatte.

Letztlich konnte er sich jedoch seinen Wunsch nach einem "unabhängigen Leben", gemeint ist hier vor allem auch

künstlerisch unabhängig, erfüllen.

Währungstabelle

In Österreich zu Beethovens Zeit kursierendes Geld

1. Geld der Österreichischen Erblande bzw. des

Kaisertums Österreich

1753-1858 Konventionswährung (C.M.)

1 Taler = 2 Gulden (fl.C.M.) = 120

Kreuzer

1 Groschen = 3 Kreuzer Böhmen: 1 Gröschl = ¾ Kreuzer

Vorlande: 10 Kreuzer C.M. = 12 Kreuzer

erbländisch

Goldmünzen

1 Dukat = 4 fl.C.M. 30 Kreuzer (amtlicher Kurs 1786-1858)

1762-1811

Wiener Stadt-Banco-Zettel (B.Z.)

1796 1 fl.C.M. = 1 fl.B.Z.

1800 1 fl.C.M. = 1,15 fl.B.Z.

1805 1

fl.C.M. = 1,35 fl.B.Z.

1810 1 fl.C.M. = 4,92 fl.B.Z.

1811 1 fl.C.M. = bis zu 10,94 fl.B.Z.

Nach

1811 Wiener Währung (W.W.)

1 Gulden W.W.= 5 fl.B.Z

30 Kreuzer B.Z.-Teilungsmünzen = 6 Kreuzer W.W.

15 Kreuzer B.Z.-Teilungsmünzen = 3 Kreuzer W.W

1811 1 fl.C.M. = 2,19 fl.W.W.

1813 1 fl.C.M.

= 1,59 fl.W.W.

1815 1 fl.C.M. = 3,51 fl.W.W.

1816 1 fl.C.M. = 3,27 fl.W.W.

1819 1 fl.C.M. = 2,49

fl.W.W.

1816 Rückkehr zur Konventionswährung

1 fl.C.M. = 2,5 fl.W.W. = 12,5 fl.B.Z. (fester Kurs

ab 1820)

3 Kreuzer W.W. = 3/5 Kreuzer C.M.

2. Bewertung fremder Münzen nach

Konventionswährung

Goldmünzen

1 Doppia (Mailand) = 7 fl.C.M. 12 kr.

1 Dukat

(Italien, Bayern, Salzburg, Holland etc.) = 4 fl.C.M. 18 kr. - 4 fl.C.M. 28 kr.

1 Louis d´or (Frankreich) =

7 fl.C.M. 20 kr. - 9 fl.C.M. 12 kr.

1 Max d´or (Bayern) = 5 fl.C.M. 54 kr. - 6 fl.C.M. 45 kr.

1

Pistole = ca. 7 fl.C.M. 30 kr.

1 Souverain d´or = 13 fl.C.M. 20 kr.

Silbermünzen

1

Kronentaler (Holland u.a.) = 2 fl.C.M. 12 kr.

1 Laubtaler (Frankreich) = 2 fl.C.M. 16 kr.

1 Pfund

(England) = 10-11 fl.C.M.

1 Reichstaler (Preußen) = 1 fl.C.M. 30 kr.

1 Rubel (Russland) = 1 fl.C.M. 40

Kr.

1 Scudo (Mailand) = 1 fl.C.M. 46 kr. - 2 fl.C.M.

Näherungsweiser Umrechnungskurs in Euro

1790

1 fl.C.M. = 23,982 Euro

1830 1 fl.C.M. = 15,458 Euro

fl.=Gulden; kr.=Kreuzer

Verzeichnis ausgewählter Literatur

"Alle Noten bringen mich nicht aus den Nöthen!!". Beethoven und das Geld, Begleitbuch zu einer Ausstellung des

Beethoven-Hauses, hrsg. von Nicole Kämpken und Michael Ladenburger, Bonn 2005.

Ludwig van Beethoven. Briefwechsel Gesamtausgabe, hrsg. im Auftrag des Beethoven-Hauses Bonn von Sieghard

Brandenburg, 7 Bände, München 1996.

Ludwig van Beethovens Konversationshefte, hrsg. im Auftrag der Deutschen Staatsbibliothek Berlin von Karl-Heinz

Köhler, Grita Herre u.a., 11 Bände, Leipzig 1972-2001.

Axel Beer, Musik zwischen Komponist, Verlag und Publikum. Die Rahmenbedingungen des Musikschaffens in

Deutschland im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, Tutzing 2000.

Beethoven und andere Wunderkinder, hrsg. von Ingrid Bodsch in Zusammenarbeit mit Otto Biba und Ingrid Fuchs,

Bonn 2003.

Otto Biba, Der Sozial-Status des Musikers, in: Joseph Haydn in seiner Zeit, Ausstellungskatalog, Eisenstadt

1982, S. 105-114.

Ernst Bruckmüller, Zur sozialen Situation des Künstlers, vornehmlich des Musikers, im Biedermeier, in: Künstler

und Gesellschaft im Biedermeier. Wissenschaftliche Tagung 6. bis 8. Oktober 2000, Ruprechtshofen, N.Ö., hrsg.

von Andrea Harrandt und Erich Wolfgang Partsch, Tutzing 2002, S. 11-30.

Hans-Jürgen Gerhard, Vom Leipziger Fuß zur Reichsgoldwährung. Der lange Weg zur "deutschen Währungsunion" von

1871/76, in: Währungsunionen. Beiträge zur Geschichte überregionaler Münz- und Geldpolitik, (= Numismatische

Studien 15) Hamburg 2002, S. 249-288.

Alice M. Hanson, Die zensurierte Muse. Musikleben im Wiener Biedermeier, Wien 1987.

Alice M. Hanson, Incomes and Outgoings in the Vienna of Beethoven and Schubert, in: Music & Letters, Oxford, 64

(1983), S. 173-182.

Andrea Harrandt, Freischaffende-Berufsmusiker-Staatsbeamte. Die Verdienstmöglichkeiten für Komponisten im

Biedermeier, in: Künstler und Gesellschaft im Biedermeier. Wissenschaftliche Tagung 6. bis 8. Oktober 2000,

Ruprechtshofen, N.Ö., hrsg. von Andrea Harrandt und Erich Wolfgang Partsch, Tutzing 2002, S. 107-120.

Ernst Herttrich, Beethovens Widmungsverhalten, in: Der "männliche" und der "weibliche" Beethoven. Bericht über

den Internationalen musikwissenschaftlichen Kongress vom 31. Oktober bis 4. November 2001 an der Universität der

Künste, hrsg. von Cornelia Bartsch, Bonn 2003, S. 221-236.

Eduard Holzmair, Der Staatsbankrott vom Jahre 1811 in der Erinnerung von Zeitgenossen, in: Mitteilungen der

Österreichischen Numismatischen Gesellschaft 17 (1971), S. 18-21.

Michael Ladenburger, Beethoven und die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien: Mitteilungen zum Oratorium "Der

Sieg des Kreuzes" oder: Der Verdienst der Geduld, in: Studien zur Musikwissenschaft 49 (2002), S. 253-297.

Joseph Karl Mayr, Wien im Zeitalter Napoleons. Staatsfinanzen, Lebensverhältnisse, Beamte und Militär, Wien

1940.

Julia Virginia Moore, Beethoven and inflation: hol´ der Henker das Ökonomisch-musikalische!, in: Beethoven

forum, London, 1 (1992), S. 191-223.

Julia Virginia Moore, Beethoven and musical economics, Ann Arbor 1987.

Alfons Pausch, Ludwig van Beethoven. Steuererklärung aus dem Jahre 1818. Eigenhändige Fassion des Komponisten

mit Text des kaiserlichen Steuerpatents von 1806, Köln 1985.

Johann Pezzl, Neue Skizze von Wien, Erstes Heft, Wien 1805.

Johann Pezzl´s Beschreibung von Wien, 7. Ausgabe, Wien 1826.

Günther Probszt, Österreichische Münz- und Geldgeschichte, 3. Auflage, Wien, Köln, Weimar 1994.

Bernhard Prokisch, Die Münzschatzfunde Österreichs aus der Franzosenzeit, in: Mitteilungen des Instituts für

Numismatik 28 (2004), S. 16-24.

Roman Sandgruber, Die Anfänge der Konsumgesellschaft. Konsumgüterverbrauch, Lebensstandard und Alltagskultur in

Österreich im 18. und 19. Jahrhundert, München 1982.

Roman Sandgruber, Wirtschaftsentwicklung, Einkommensverteilung und Alltagsleben zur Zeit Haydns, in: Joseph

Haydn in seiner Zeit, Ausstellungskatalog, Eisenstadt 1982, S. 72-90.

Maynard Solomon, Beethovens Tagebuch 1812-1818, Bonn 2005.

Maynard Solomon, Economic Circumstances of the Beethoven Household in Bonn, in: Journal of the American

Musicological Society 50 (1997), S. 331ff.

Alexander Wheelock Thayer, Ludwig van Beethovens Leben, fortgeführt von Hermann Deiters und vollendet von Hugo

Riemann, Bd. 3, 2.Auflage, Leipzig 1911 und Bd. 5, Leipzig 1908.

Peter Urbanitsch, Zum Stellenwert des Mäzenatentums im frühen 19. Jahrhundert (unter besonderer Berücksichtigung

der Komponisten), in: Künstler und Gesellschaft im Biedermeier. Wissenschaftliche Tagung 6. bis 8. Oktober 2000,

Ruprechtshofen, N.Ö., hrsg. von Andrea Harrandt und Erich Wolfgang Partsch, Tutzing 2002, S. 31-57.

Vom Pfennig zum Euro. Geld aus Wien, Katalog zur Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien, Wien

2002.

Impressum

Herausgeber:

Beethoven-Haus Bonn

Bonngasse 24-26

D-53111 Bonn

Deutschland

Inhalte der Internet-Ausstellung:

Dr. Nicole Kämpken

Dr. Michael Ladenburger

Die Sonderausstellung wurde vom 13.05.2005 bis zum 25.08.2005 im Beethoven-Haus gezeigt.